営業日報を売上アップのツールに変える|今すぐ始められる実践的改革ステップ

「毎日書いているのに、これが何の役に立っているのだろう…」

このような疑問を感じている経営者や営業マネージャーの方は少なくありません。多くの企業で営業日報は形式的な作業と化し、その本来の価値が失われています。しかし、適切に設計・活用された営業日報は、営業プロセスの可視化、ノウハウの共有、データ駆動型の意思決定を可能にする強力な経営ツールとなります。

本記事では、中小企業の経営者や営業マネージャー向けに、営業日報を単なる報告書から脱却させ、業績向上につながる戦略的ツールへと変革するための具体的な方法を解説します。営業チームの底上げ、成功パターンの共有、効率的なマネジメントを実現し、最終的には売上向上へとつなげる実践的なガイドをお届けします。日報改革の第一歩を踏み出し、データを活用した営業戦略の高度化を目指しましょう。

コンテンツ

営業日報は形骸化している?本来の価値と目的

多くの企業では営業日報が単なる日課作業となり、その本来の価値が見失われているケースが報告されています。しかし適切に設計・活用された営業日報は、営業プロセスの可視化やデータに基づく意思決定を可能にする強力なツールです。ここでは形骸化した営業日報を再生させ、業績向上につなげるための本質的な価値と目的について解説します。日報を戦略的に活用することで、チーム全体の営業力強化と効率的な経営判断を実現しましょう。

- 営業日報が形骸化する主な原因と対策方法

- 経営者視点で見た営業日報の隠れた戦略的価値

- 役職ごとに異なる日報の目的と活用法

- 営業プロセスの可視化がもたらす具体的な経営メリット

なぜ営業日報が「意味ない」と言われるのか?

「毎日書いているのに何も変わらない」「上司からのフィードバックがない」「単なる作業になっている」—これらは営業現場でよく聞かれる不満です。営業日報が「意味ない」と言われる背景には、いくつかの典型的なパターンがあります。

よく見られるのは「書かせっぱなし」の運用です。営業担当者が苦労して作成した日報に対して、上司からの適切なフィードバックがなければ、次第に形式的な内容になっていきます。また、過度に複雑なフォーマットや必要以上の項目設定も、現場の負担感を増大させるだけです。

中小企業では特に、日報の目的が曖昧なまま導入されるケースも多く見られます。「他社がやっているから」という理由だけで始めても、具体的な活用方法が定まらず、データの蓄積だけで終わってしまいます。

さらに、紙やExcelベースの非効率な記録方法も、日報作成の時間的負担を増やし、「本来の営業活動を圧迫する無駄な作業」という認識につながりがちです。

経営者が知るべき営業日報の本質的価値

営業日報は単なる活動記録ではなく、経営判断を支える貴重なデータ源です。適切に設計・活用された日報システムは、経営者に多くの戦略的価値をもたらします。

まず、営業プロセスの可視化を通じて「どの段階で商談が停滞しているか」「成約につながる行動パターンは何か」といった重要な情報が得られます。これにより、営業リソースの最適配分や効果的な営業戦略の立案が可能になります。

また、市場の変化や競合動向を早期に察知するアンテナとしても機能します。日々の顧客との対話から得られる情報は、製品開発や価格戦略の見直しなど、経営判断の貴重な材料となります。

特に中小企業では、優秀な営業担当者の暗黙知を組織の形式知に変換し、チーム全体のレベルアップを図る手段としても重要です。個人の経験やノウハウを日報というフォーマットで共有・蓄積することで、人材依存のリスクを軽減し、組織全体の営業力強化につなげられます。

役職別に見る営業日報の目的と効果

営業日報の活用方法と得られる効果は、組織内の役職によって大きく異なります。それぞれの立場に応じた目的と効果を理解することで、組織全体での価値共有が可能になります。

経営者にとっては、全体の営業状況把握と戦略立案のためのデータ源です。日報から得られる情報を基に、リソース配分や投資判断、事業戦略の方向性を決定できます。また、営業部門の生産性と効率を客観的に評価する指標としても活用できます。

営業マネージャーにとっては、チームマネジメントとコーチングのツールとなります。個々の営業担当者の強み・弱みを把握し、適切な指導やサポートを行うための情報源になります。また、チーム全体の傾向分析や問題点の早期発見にも役立ちます。

営業担当者自身にとっては、自己の活動の振り返りと改善点の発見の機会となります。日々の活動を記録・分析することで、成功パターンの把握や時間管理の最適化、自己成長のための気づきを得られます。特に若手社員にとっては、自身の成長を実感できる貴重な記録にもなります。

営業プロセス可視化による経営メリット

営業日報を通じて営業プロセスを可視化することは、経営に多くの具体的なメリットをもたらします。可視化によって得られるデータは、感覚や経験だけに頼らない客観的な意思決定を可能にします。

最も大きなメリットは成約率の向上です。商談のどの段階でつまずきが多いか、成約に至るパターンは何かを特定することで、営業プロセスの最適化が可能になります。日報データの分析を通じて営業プロセスを見直し、成約率が向上した事例も報告されています。

また、営業サイクルの短縮も重要なメリットです。各段階にかかる平均時間を把握することで、無駄な待機時間を削減し、営業活動全体の効率化が図れます。これにより、同じリソースでより多くの商談を進められるようになります。

予測精度の向上も見逃せません。過去の日報データから傾向を分析することで、より正確な売上予測が可能になります。これは資金計画や在庫管理など、経営の様々な側面に好影響をもたらします。

さらに、顧客別・製品別の営業リソース投入量とリターンの関係が明確になることで、最も効果的な戦略に経営資源を集中させることが可能になります。

成果に直結する営業日報の設計方法

多くの企業では営業日報が形骸化し、単なる業務報告で終わっていませんか?真に価値ある営業日報は報告だけでなく、営業力向上や業績アップにつながる戦略的ツールです。効果的な日報設計のポイントは、目的の明確化から始まります。何のために日報を書くのか、どのようにデータを活用するのかを明確にした上で、項目設計や運用方法を決めることが重要です。ここでは営業現場で実際に成果を上げている日報の設計方法を解説します。

- 営業日報に含めるべき必須項目と効果的な構成例

- 現場の営業担当者が自ら進んで記入したくなる工夫

- 将来のデータ分析を見据えた効率的な記入フォーマット

- 中小企業の限られたリソースでも成功した日報設計事例

効果的な営業日報の必須項目

営業活動の質とプロセスを可視化する日報には、いくつかの核となる項目が不可欠です。これらを適切に設計することで、単なる活動記録を超えた価値ある情報源となります。

まず定量的データとして、「訪問社数」「架電件数」「商談数」「提案件数」などの活動量を測る数値は必須です。これらは営業活動の基礎となる指標で、パフォーマンス評価の基準にもなります。

次に定性的情報として、「顧客の反応」「競合状況」「案件の進捗状況」「次回アクションプラン」などを記録します。これらは数字だけでは見えない営業プロセスの質を把握するのに役立ちます。

特に重要なのは「次回アクション」と「課題・気づき」の項目です。前者は計画的な営業活動を促し、後者は営業担当者自身の振り返りと成長を促進します。

業種によって重視すべき項目は異なります。例えば、製造業では「技術的質問内容」や「製品評価」が重要になる一方、サービス業では「顧客の潜在ニーズ」や「サービス改善点」が重要になります。

効果的な営業日報の必須項目

営業担当者が積極的に書きたくなる仕組み

営業日報の質は、現場の営業担当者のモチベーションに大きく左右されます。「面倒くさい」「時間の無駄」という意識を変え、積極的に記入したくなる環境づくりが成功の鍵です。

日報作成のメリットを担当者自身が実感できる仕組みを導入することが、現場のモチベーション向上に役立ちます。例えば、日報データを可視化して個人の成長や成果を確認できるダッシュボードを提供したり、優れた気づきや成功体験を社内で共有する機会を設けたりすることで、日報作成の価値を実感できます。

入力の負担軽減も重要です。スマートフォンアプリやチャットツールを活用した簡易入力、音声入力機能の活用、定型項目のテンプレート化など、移動時間や隙間時間に手軽に入力できる環境を整えましょう。

上司からの適切なフィードバックも不可欠です。日報に対して具体的なコメントや質問、アドバイスを返すことで、「ちゃんと読まれている」「自分の成長につながる」という実感を持ってもらいます。特に成功体験や良い気づきに対する肯定的なフィードバックは、モチベーション向上に直結します。

データ分析を見据えた記入フォーマット

営業日報の真価は、蓄積されたデータを分析し、営業戦略に活かせるかどうかにかかっています。将来のデータ活用を見据えた記入フォーマットの設計が重要です。

構造化データを意識したフォーマット設計がポイントです。プルダウンや選択式の項目を効果的に配置することで、後々の集計・分析が容易になります。例えば、案件ステータスや商談段階、顧客の反応度合いなどは、数段階の選択肢から選ぶ形式にすると分析しやすくなります。

一方で、自由記述欄も適切に設けることが大切です。顧客の生の声や営業担当者の気づきなど、選択式では表現できない質的情報を記録するスペースを確保しましょう。このバランスが重要で、すべてを構造化しすぎると重要な気づきが失われる可能性があります。

定量情報と定性情報の適切な配分も考慮すべきです。「今日何件訪問したか」という数値だけでなく、「なぜその訪問が成功/失敗したか」という背景情報も記録できる設計にします。

また、時系列での分析を可能にするために、日付や時間帯、営業プロセスの段階など、時間軸に関する情報を必ず含めましょう。これにより、シーズンごとの変化や営業サイクルの分析が可能になります。

中小企業事例に学ぶ最適な日報設計

リソースの限られた中小企業でも、工夫次第で効果的な営業日報システムを構築できます。実際の成功事例から学ぶべきポイントを見ていきましょう。

製造業の中小企業ではExcelベースの簡易日報から始め、徐々にクラウド型SFAへと移行するアプローチが一般的です。初期段階では基本項目のみに絞り、営業担当者の負担を最小限に抑えることが成功のポイントとされています。SFAツールの導入によって営業活動の可視化や情報共有が進み、成約率や受注率の向上につながった事例も報告されています。特にeセールスマネージャーなどの国産SFAツールでは、営業プロセスごとの差異を見える化し、改善点の特定が可能になります。

中小企業においては、ビジネスチャットやグループウェアを活用した日報システムも効果的です。チャットツールを使った日報提出は、コミュニケーションの円滑化や提出率の向上につながると報告されています。クラウドサービスやチャットツールを活用することで入力の負担が軽減され、日報提出率の向上が期待できます。

不動産業などの業種では、顧客情報と日報を一体化したCRMの導入事例も見られます。顧客対応履歴、物件情報、次回アクションの一元管理によって、チーム全体での情報共有が促進され、特に成功している営業担当者のアプローチパターンをチーム全体で活用できる点が成功要因としてよく挙げられています。

これらの事例に共通するのは、「シンプルに始めて段階的に改善」という進め方です。完璧な日報システムを一度に構築しようとするのではなく、核となる項目から始め、データと現場の声を基に継続的に改良していくアプローチが中小企業には効果的です。

営業日報から始まるデータ駆動型経営

日々蓄積される営業日報は、単なる活動記録ではなく、ビジネスの成長を加速させる「データの宝庫」です。多くの企業では膨大な日報データが眠ったままになっていますが、これを適切に分析・活用することで、感覚や経験だけに頼らない客観的な意思決定が可能になります。ここでは営業日報データを活用したデータ駆動型経営への具体的なステップを解説します。中小企業でも実践できる方法で、営業プロセスの改善、チーム全体の営業力向上、そして顧客理解の深化を実現しましょう。

- 日報データの効率的な蓄積と分析のための具体的手法

- 営業活動を数値化してPDCAサイクルを加速させる方法

- 個人の成功事例をチーム全体の営業力向上に活かす仕組み

- 営業日報から顧客の潜在ニーズを発掘するテクニック

日報データの効果的な蓄積・分析方法

営業日報から得られるデータを経営に活かすには、まず効果的な蓄積と分析の仕組みづくりが必要です。データ活用の第一歩は、整理された形での保存から始まります。

最も基本的なのは、クラウドベースのデータベースやSFAツールの活用です。Excelでの管理から脱却し、検索性やアクセス性に優れたシステムを導入しましょう。無料プランを提供するCRM(例:Zoho CRM)やオープンソースツール(例:Odoo)など、予算制約のある企業向けの選択肢が存在します。

データの標準化も重要なポイントです。日報フォーマットを統一し、項目ごとに入力ルールを明確にすることで、後々の分析がしやすくなります。特に定量データ(訪問件数、商談数、提案件数など)と定性データ(顧客の反応、課題など)を明確に区別して記録する習慣をつけましょう。

分析の基本となる重要KPIの設定も欠かせません。業種や営業スタイルによって最適なKPIは異なりますが、業種によって適切なKPIは異なり、B2B営業では「商談から成約までの平均期間」、小売では「再訪問率」など、成果に直結する指標の選定が重要です。

データ可視化ツールを活用すれば、複雑な分析も容易になります。Google Data StudioやTableauのような直感的に使えるツールで、営業パフォーマンスの時系列変化や担当者別比較などを視覚的に表現できます。

営業活動の数値化によるPDCA高速化

営業活動を適切に数値化することで、PDCAサイクルが劇的に速くなります。数値化のポイントは、営業プロセスの各段階を測定可能な指標に落とし込むことです。

営業プロセスの数値化は、「インプット指標」「プロセス指標」「アウトプット指標」の3段階で考えると効果的です。インプット指標は営業担当者の活動量(訪問数、架電数など)、プロセス指標は中間成果(商談数、提案数など)、アウトプット指標は最終成果(成約数、売上高など)を表します。これらの相関関係を分析することで、「どの活動が実際の成果につながっているか」という本質的な問いに答えられます。

目標値との差異分析も重要です。例えば「今月の新規アポイント獲得数が目標を下回っている」という事実だけでなく、「なぜ下回っているのか」を日報データから分析します。架電数自体が少ないのか、アプローチの質に問題があるのか、ターゲット選定が適切でないのかなど、原因を特定することで的確な改善策を打ち出せます。

PDCAを高速化するには、分析サイクルを短くすることも効果的です。月次だけでなく週次、場合によっては日次でデータをチェックし、小さな調整を素早く行う習慣をつけましょう。これにより問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。

チーム全体の営業力向上につなげる共有法

個人の営業ノウハウをチーム全体の財産にするには、営業日報を活用した効果的な共有の仕組みが欠かせません。成功事例の横展開がチーム全体の底上げにつながります。

定期的な成功事例共有会は最も効果的な方法の一つです。週に一度、15〜30分程度の短時間でも構いません。成功した営業担当者の日報内容を題材に、具体的な商談プロセスや顧客対応の工夫を共有する場を設けましょう。ポイントは「なぜうまくいったのか」という成功要因の分析にあります。

成功パターンの可視化も重要です。成約率の高い営業担当者の日報データを分析し、特徴的な行動パターンを抽出します。「初回訪問で必ず聞いている質問」「提案前に必ず確認している事項」など、具体的なノウハウを見える化し、チーム内で共有しましょう。

オンライン上での情報共有の仕組みも有効です。社内SNSやチャットツールを活用し、日報から得られた気づきや成功体験をリアルタイムで共有できる環境を整えます。特に遠隔地に営業拠点がある場合、こうしたデジタルツールの活用は不可欠です。

新人教育にも日報データは大いに役立ちます。成功実績のある営業担当者の過去の日報を教材として活用し、「先輩はどのような営業活動をしているのか」を具体的に学ぶ機会を提供しましょう。

顧客インサイト発掘のための日報活用術

営業日報には顧客との対話から得られた貴重な情報が詰まっています。これらを体系的に分析することで、マーケティングや商品開発にも活かせる深い顧客理解が可能になります。

顧客の声を構造化するのが第一歩です。日報に記録された顧客コメントや反応を、「製品評価」「価格反応」「競合比較」「未充足ニーズ」などのカテゴリに分類します。これにより、断片的な情報が体系的な顧客理解へと変わります。分類作業は最初は手作業でも構いませんが、蓄積されたデータ量が増えてきたらテキストマイニングツール(例:KH Coder)や感情分析API(例:Google Natural Language)を用いた定量的分析が有効です。

時系列での変化分析も重要です。「半年前と比べて顧客の関心事がどう変化したか」「特定の業界で最近話題になっている課題は何か」など、時間軸での変化を追うことで市場トレンドの早期発見につながります。

ペルソナ別の反応パターン分析も効果的です。「どのような属性・背景を持つ顧客がどのような反応を示すか」を分析することで、より的確なターゲティングやメッセージング戦略の構築が可能になります。

発掘された顧客インサイトは、定期的にマーケティング部門や商品開発部門と共有する仕組みを作りましょう。営業現場からのフィードバックが新たな製品開発や販促戦略に活かされることで、顧客中心のビジネス展開が実現します。

なお、これらの分析を効果的に行うには、日報に顧客の声や反応を詳細に記録する習慣が前提となります。営業担当者には「気づいたこと」「顧客が強調していたポイント」を具体的に記録するよう促しましょう。

| 顧客インサイトのカテゴリ | 日報から抽出すべき情報 |

|---|---|

| 製品評価 | 機能への評価、使いやすさ、改善要望 |

| 価格感度 | 価格への反応、競合との比較、値引き要求 |

| 購買決定要因 | 決め手となった機能、サービス、担当者の対応 |

| 未充足ニーズ | 現状の不満、「あったらいいな」という要望 |

| 競合状況 | 比較されている競合、選ばれなかった理由 |

営業日報が失敗するパターンと解決策

営業日報システムを導入したものの、期待した効果が得られていない企業は少なくありません。多くの場合、日報は形骸化し、貴重なデータが活用されないまま時間と労力だけが消費される状況に陥っています。ここでは営業日報が失敗する典型的なパターンと、それを克服するための具体的な解決策を解説します。日報の運用方法を見直すことで、単なる業務報告から営業力強化のための戦略的ツールへと変革し、組織全体のパフォーマンス向上につなげましょう。

- 「書かせっぱなし」の日報運用が引き起こす問題と効果的な活用法

- 適切なフィードバックで日報の質と営業担当者のモチベーションを高める方法

- 日報作成の負担を軽減しながら記入品質を維持するための工夫

- 段階的な営業日報改革を成功させるための具体的アクションプラン

「書かせっぱなし」で終わる運用の落とし穴

「営業日報を毎日提出させているが、特に活用はしていない」—これは多くの企業に見られる実態です。書かせっぱなしの運用は、単に時間の無駄を生むだけでなく、組織全体に様々な悪影響をもたらします。

最も深刻な問題は営業担当者の徒労感です。自分の書いた日報が読まれていない、活用されていないと感じると、記入へのモチベーションは急速に低下します。その結果、形式的な内容や最小限の情報だけを記載する「お茶を濁す」報告が増え、日報の質が低下する悪循環に陥ります。

また、未活用の営業データは市場分析や戦略立案の機会損失要因となります。日々の顧客との対話や商談プロセスには、市場動向や顧客ニーズを把握する上で価値ある情報が含まれています。それらが分析されずに放置されることは、経営判断の質を下げることにつながります。

この問題を解決するには、日報データを定期的に分析し、具体的なアクションにつなげる仕組みが必要です。例えば、週に一度の営業会議で日報から得られた気づきを共有する時間を設ける、月次でのトレンド分析を行い営業戦略の見直しに活かすなど、PDCAサイクルを回す具体的なプロセスを確立しましょう。

フィードバック不足が招く日報の形骸化

適切なフィードバックの不足は、営業日報が形骸化する主要因の一つです。上司からの反応がなければ、営業担当者は「本当に読まれているのだろうか」という疑問を抱き、次第に記入への意欲を失っていきます。

効果的なフィードバックには、頻度・タイミング・内容の3つの要素が重要です。頻度については、全ての日報に対してコメントする必要はありませんが、定期的なリアクションが不可欠です。最低でも週に1〜2回は具体的なフィードバックを行い、「ちゃんと読んでいる」というメッセージを伝えましょう。

タイミングについては、できるだけ早い反応が望ましいですが、現実的には翌日か翌々日までのフィードバックを心がけます。特に重要な情報や緊急性の高い内容については、当日中の返信が効果的です。

内容面では、単なる「了解」「お疲れ様」といった形式的なコメントではなく、具体的な質問や提案を含めることが重要です。「あの顧客の反応についてもう少し詳しく知りたい」「次回訪問ではこの点を確認してみては」など、営業活動の質を高めるヒントを提供しましょう。

特に効果的なのは、成功体験や良い気づきに対する肯定的なフィードバックです。「この対応は素晴らしい」「この気づきは他のメンバーにも共有したい」といった評価は、担当者の自己効力感と記入へのモチベーションを高めます。

過度な負担感による記入品質低下の防ぎ方

営業日報の記入が過度な負担になると、時間不足や疲労から内容の質が低下し、本来の価値が損なわれます。特に営業担当者が日報作成を業務負荷と感じる場合、運用方法の見直しが必要です。この負担感を軽減しつつ、情報の質を維持する工夫が必要です。

最も効果的なのは、必須項目を厳選することです。「あれもこれも」と項目を増やしがちですが、真に必要な情報に絞ることが重要です。効果的な日報設計として、訪問数や商談数などの定量データと、気づきや次回アクションなどの定性情報をバランス良く組み合わせた構成が推奨されます。訪問数や商談数などの基本的な数値と、重要な気づきや次回アクションに限定することで、記入の手間を大幅に削減できます。

入力方法の効率化も有効です。特にモバイルデバイスを活用した「すきま時間」での入力を可能にすることで、営業活動の合間や移動中に手軽に記録できるようになります。音声入力機能やチャットツールとの連携も、入力時間の短縮に役立ちます。

テンプレートの活用も負担軽減に効果的です。よく使う文章のひな型や選択式の項目を準備しておくことで、ゼロから書く手間を省けます。例えば、訪問目的や商談段階などは、あらかじめ用意した選択肢から選ぶだけにすることも可能です。

また、日報の記入時間を確保する工夫も大切です。「移動中の電車内で書く」「一日の最後の15分間は日報タイム」など、習慣化するための明確なルーティンを設けましょう。営業部門全体で「17:45〜18:00は日報タイム」と決めている企業もあります。

営業日報改革を成功させるための実践ステップ

営業日報の改革は一朝一夕には実現できませんが、段階的なアプローチと関係者の巻き込みにより、着実に成果を上げることができます。ここでは実践的な改革ステップを時系列で解説します。

まず、現状分析から始めましょう。現在の日報システムの問題点を洗い出し、営業担当者や管理者からのフィードバックを集めます。「何が書きにくいか」「どんな情報が不足しているか」「どのように活用したいか」といった視点で、改善のヒントを集めることが重要です。

次に、明確な目的設定を行います。「なぜ日報を書くのか」「どのように活用するのか」という基本的な問いに対する答えを組織全体で共有しましょう。目的が共有されていないと、形式だけの改革に終わってしまいます。

実施フェーズでは、小さく始めて段階的に拡大することがポイントです。最初から完璧なシステムを目指すのではなく、核となる項目だけでスタートし、運用しながら改善していく柔軟なアプローチが効果的です。特に最初の30日間は「試行期間」と位置づけ、頻繁にフィードバックを収集し調整を行いましょう。

関係者の巻き込みも成功の鍵です。特に営業現場のキーパーソンを改革チームに加え、現場の視点を取り入れることが重要です。トップダウンの押し付けではなく、ボトムアップの意見も反映させたシステム作りが、持続的な運用につながります。

| 改革ステップ | 実施時期 | 主な取り組み内容 |

|---|---|---|

| 現状分析 | 1〜2週間目 | 現行システムの問題点洗い出し、関係者からのヒアリング |

| 目的設定 | 3週間目 | 日報の目的と活用方法の明確化、組織内での共有 |

| 試行導入 | 4〜8週間目 | 簡易版での運用開始、フィードバック収集と調整 |

| 本格導入 | 9週間目〜 | 改良版の全社展開、定期的な効果測定と継続的改善 |

ツールを導入した企業事例では、日報作成時間の大幅な短縮効果が報告されています。このような段階的アプローチが、中小企業にとっても実現可能な改革の形です。

中小企業のための営業日報DX実践ガイド

中小企業にとって営業日報のデジタル化は、コスト負担や導入の複雑さから敬遠されがちですが、適切なツール選定や段階的な導入を行えば、比較的少ない投資で業務効率化や情報共有などの効果が期待できます。ここでは現場の負担を増やさず、むしろ軽減しながら営業力強化につながるデジタルトランスフォーメーション(DX)の具体的な進め方を解説します。予算規模や現場の受容性に合わせたツール選定から、段階的な導入プロセス、そして営業データの戦略的活用まで、中小企業の実情に即した実践的なアプローチをご紹介します。

- 予算に合わせた日報デジタル化ツールの選び方と比較ポイント

- SFAやCRMと連携した営業日報活用で実現する業務効率化と売上向上

- スマートフォンを活用した移動時間での効率的な日報入力テクニック

- AI分析機能を使って営業日報データから戦略的インサイトを引き出す方法

導入コスト別に見る日報デジタル化ツール比較

中小企業の予算規模はさまざまですが、どのレベルからでもスタートできるのが日報デジタル化の魅力です。コスト帯別に最適なツールを比較し、自社に合った選択をしましょう。

無料〜月額数千円のエントリーレベルでは、クラウド型のグループウェアやビジネスチャットツールが効果的です。Chatwork、Slack、Microsoft Teamsなどは日報機能こそ専門的ではありませんが、テンプレートを活用することで、簡易的な日報システムとして運用することも可能です。特にチャット形式で気軽に報告できる点は、営業担当者の負担軽減に直結します。

月額1万円前後の中間層では、クラウド型の営業支援ツールが選択肢に入ってきます。Sales HubspotのようなフリーミアムモデルのCRMや、kintoneのような業務アプリ作成プラットフォームは、日報機能に加えて顧客管理や案件管理との連携も可能になります。カスタマイズ性も高く、自社の営業プロセスに合わせた設計ができる点が魅力です。

本格的な投資ができる場合は、Salesforceなどの統合型CRMやSFAの導入も選択肢になります。月額数万円からのコスト負担がありますが、営業プロセス全体の可視化や高度な分析機能など、投資に見合うリターンが期待できます。

ツール選定で重視すべきポイントは、現場の使いやすさ、既存システムとの連携性、将来の拡張性です。特に営業現場の受容性は成功の鍵を握るため、実際に使う担当者の意見を取り入れた選定プロセスが重要になります。

SFA/CRMと連携した営業日報の戦略的活用法

営業日報をSFA(営業支援システム)やCRMと連携させることで、単なる活動記録から戦略的な営業マネジメントツールへと進化させることができます。この連携がもたらす効果とその具体的な活用法を見ていきましょう。

最大のメリットは顧客データと営業活動の一元管理です。これにより、「誰が」「いつ」「どの顧客に」「どんなアプローチをして」「どんな反応だったか」を体系的に把握できるようになります。特に複数の営業担当者が同じ顧客にアプローチするケースでは、情報共有による重複営業の防止や一貫したコミュニケーションが可能になります。

営業プロセスの自動化も大きな利点です。例えば、日報での商談結果に基づいて次のアクションを自動的にリマインドする、案件ステータスが変わると関連部門に自動通知されるなど、手作業で行っていた連携業務が効率化されます。SFAの導入によって、営業担当者の事務作業時間が大幅に削減された事例も報告されています。(例:Zoho CRM導入企業では日報作成時間が1/3に短縮された事例など)

データの蓄積による分析の高度化も見逃せないメリットです。日々の営業活動データが構造化された形で蓄積されることで、「どの営業プロセスでつまずきが多いか」「成約に至るパターンは何か」といった深い分析が可能になります。

導入のポイントは段階的なアプローチです。いきなり全機能を使いこなそうとせず、まずは基本的な日報機能と顧客データの連携から始め、徐々に活用範囲を広げていくことが成功への近道です。

スマホ活用で実現する「すきま時間」の日報作成

営業担当者にとって日報作成の最大の障壁は「時間がない」ことです。スマートフォンを活用した「すきま時間」での効率的な日報作成法を身につければ、負担を大幅に軽減できます。

移動時間の有効活用がポイントです。電車での移動中、次の訪問先への移動中、顧客との打ち合わせ前の待ち時間など、1日の中に点在する「すきま時間」を活用することで、オフィスに戻ってからまとめて書く負担を減らせます。特に訪問直後の数分間で記録しておくことで、鮮度の高い情報を逃さず残せるメリットもあります。

効果的なモバイルアプリ選びも重要です。営業支援ツールの多くはモバイルアプリを提供していますが、選ぶ際のポイントは「オフライン対応」「データ同期の確実性」「入力のしやすさ」です。電波状況に関わらず入力できるオフライン対応機能は、営業現場では特に重要になります。

音声入力の活用も効率化の鍵です。最新のスマートフォンは音声認識精度が格段に向上しており、話しながら日報を作成することも可能になっています。特に移動中や運転中(停車時のみ)などキーボード入力が難しい状況では大きな助けになります。

テンプレートの活用も時間短縮に効果的です。頻繁に使うフレーズや定型文をあらかじめ用意しておき、ワンタップで挿入できる仕組みを整えておくと便利です。「次回アポイントの定型文」「商談進捗状況の選択肢」などをテンプレート化しておくことで、入力時間を大幅に短縮できます。

このようなスマホ活用術を組織的に共有し、チーム全体の日報作成効率を高めていくことが、デジタル化成功の鍵となります。

AI分析機能で営業戦略を高度化する方法

AI(人工知能)を活用した営業日報データの分析は、もはや大企業だけのものではありません。中小企業でも手の届くAI分析ツールが増え、営業戦略の高度化を実現できるようになっています。

AI分析の最大の強みは、人間では気づきにくいパターンやトレンドを発見できることです。例えば「訪問頻度と成約率の関係」「商談から成約までの最適な期間」「特定の業種における成功パターン」など、膨大なデータから意味のある相関関係を見つけ出します。これにより、より効果的な営業活動の設計が可能になります。

予測分析もAIの重要な活用法です。過去の営業データから「この案件が成約する確率」「今月の売上予測」などを算出し、リソース配分の最適化や的確な営業戦略の立案を支援します。ある卸売業では、AIによる予測分析を活用した結果、営業効率が大きく向上した事例もあります。

自然言語処理技術を活用した定性情報の分析も注目に値します。営業日報に記載された顧客の声や商談内容をAIが分析し、「よく出てくるキーワード」「ネガティブな反応が多い製品機能」「競合と比較される頻度の高いポイント」などを抽出。これにより、製品改善や営業トークの最適化につなげられます。

中小企業がAI分析を始めるなら、まずはCRMやSFAに標準搭載されている基本的な分析機能から活用するのがおすすめです。近年は操作が複雑な専門ツールだけでなく、直感的に使えるAI分析機能を備えたクラウドサービスも増えています。

具体的なステップとしては、まず分析したい課題を明確にし、必要なデータが揃っているか確認します。次に適切なツールを選び、小規模なテスト分析から始めて徐々に範囲を広げていくのが効果的です。AIは与えるデータの質に結果が左右されるため、まずは日報データの入力精度と一貫性を高めることが成功の基盤となります。

| AI分析の活用シーン | 得られるインサイト | 活用方法 |

|---|---|---|

| 商談プロセス分析 | 各段階の転換率、停滞ポイント | 弱点強化、営業トーク改善 |

| 顧客反応パターン | 業種別・規模別の関心事 | ターゲット別アプローチ最適化 |

| 営業担当者分析 | 個々の強み・弱み | パーソナライズド研修、適材適所配置 |

| 時系列トレンド | 季節変動、市場動向 | 戦略的な営業計画立案 |

| 成功確率予測 | 案件別の成約可能性 | 優先順位付け、リソース最適配分 |

営業マネージャーのための日報活用術

営業マネージャーにとって、部下の提出する日報は単なる業務報告ではなく、チーム全体の営業力を向上させるための貴重な情報源です。しかし、多くの現場では日報が適切に活用されず、形骸化している実態があります。ここでは日報を戦略的に活用して、個々の営業担当者の強みを伸ばし、弱みを補い、チーム全体のパフォーマンスを高めるための実践的な方法を解説します。日報を通じて営業現場の真の状況を把握し、効果的なコーチングと戦略的な会議運営につなげるノウハウをマスターしましょう。

- 日次・週次・月次の時間軸で効果的に日報を分析するテクニック

- 営業担当者個々の強み・弱みを日報から読み解く具体的な視点

- 日報データに基づいた客観的で効果的なフィードバック方法

- 営業会議を形式的な報告会から戦略的議論の場に変える活用法

日次・週次・月次で行うべき日報チェックポイント

営業日報を効果的に活用するには、時間軸に応じた視点でチェックすることが重要です。日次・週次・月次それぞれのタイムスパンで確認すべきポイントを押さえることで、短期的な課題対応と中長期的な戦略立案の両立が可能になります。

日次チェックでは、個別の活動状況と緊急度の高い課題に焦点を当てます。重要顧客との商談結果、競合情報、予定外のトラブルなど、即時対応が必要な事項を優先的に確認しましょう。特に「次回アクション」欄に注目し、フォローが必要な案件には翌日までに適切な支援を行うことが重要です。日次チェックでは緊急対応事項に集中し、効率的な時間配分を心がけましょう(例:主要3項目に限定した15分チェック)。

週次分析では、個々の営業担当者の活動パターンと短期的な傾向を把握します。週間の訪問件数、商談数、提案数などの基本指標を確認し、目標との乖離がある場合はその原因を探ります。また、成功事例や失敗事例をピックアップし、翌週の営業会議での共有材料を準備することも効果的です。

月次分析ではSFAツールを活用したデータ可視化が効果的です(例:訪問件数と成約率の相関分析)。月間の数値目標達成状況、営業プロセスの効率性、顧客セグメント別の成果などを多角的に分析します。ここでの気づきは、次月の営業戦略や人員配置、教育計画に反映させていきましょう。

日報から読み取る営業担当者の強み・弱み

営業日報は、個々の営業担当者の特性を客観的に把握するための貴重な情報源です。日々の報告から見えてくる行動パターンや成果の傾向を分析することで、効果的な育成プランや最適な案件配分が可能になります。

まず注目すべきは「量的指標」と「質的指標」のバランスです。訪問件数や架電数などの活動量が多くても成約に結びつかない担当者、逆に活動量は少なくても高い成約率を誇る担当者など、様々なタイプが存在します。日報データを時系列で分析することで、各担当者の特性が見えてきます。

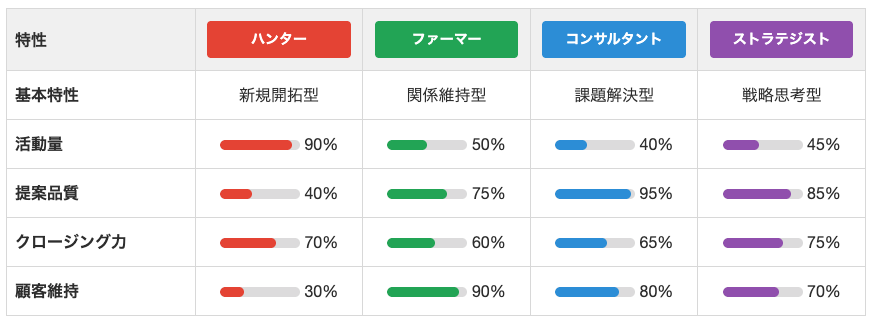

また、商談プロセスのどの段階で強みを発揮するかも重要なポイントです。商談プロセスの各段階(アポイント獲得・提案・クロージング)での成果傾向を分析し、担当者の特性把握に役立てます。

顧客セグメント別の成績も注目に値します。業種別、企業規模別、決裁者層別など、どのようなお客様との相性が良いかを分析することで、案件アサインの最適化が図れます。例えば製造業の技術者出身の営業担当者は、同業界の技術部門との商談で高い成果を上げる傾向があります。

言葉遣いや表現の特徴からも多くを読み取れます。顧客の反応や商談内容の記述が具体的で詳細な担当者は観察力と分析力に優れている可能性が高く、逆に抽象的で曖昧な表現が多い場合は、ヒアリングスキルや状況把握力の向上が課題かもしれません。

これらの分析結果を育成計画や適材適所の配置に活かすことで、個人の成長とチーム全体のパフォーマンス向上を同時に実現できます。

コーチングに活かす効果的なフィードバック方法

日報を基にしたフィードバックは、営業担当者の成長を促す絶好の機会です。しかし、単なる批評や一方的な指示では効果は限定的です。日報データを活用した効果的なコーチングのポイントを押さえ、部下の自主性と成長意欲を引き出しましょう。

最も重要なのは、データに基づく客観的なフィードバックです。「最近調子が悪いね」といった主観的な評価ではなく、「先月と比べて商談数は20%増えているが成約率が5%下がっている」のように、具体的な数値で現状を共有します。これにより感情的な反発を避け、建設的な対話の土台を作れます。

フィードバックの基本原則は「強みの承認」と「弱みの改善提案」のバランスです。成功事例や良い取り組みを具体的に評価することで、担当者の自信とモチベーションを高めます。一方、改善点を指摘する際は、「何が」「なぜ」問題なのかを明確にし、具体的な改善方法を一緒に考える姿勢が大切です。

タイミングも重要な要素です。日報の内容に対するフィードバックは、できるだけ鮮度が高いうちに行うのが効果的です。特に重要な商談結果や課題については、翌日には必ず反応することで、日報作成のモチベーションも維持できます。定期的な1on1ミーティングの機会を設け、蓄積された日報データを基に深い対話を行うのも有効です。

効果的なフィードバックの具体例としては、「先週の◯◯商事とのアプローチは、業界特有の課題に焦点を当てた点が効果的でした。この手法は他の同業他社にも応用できそうですね」のように、具体的な行動と成果の因果関係を明確にし、今後に活かせるヒントを提供することが重要です。

営業会議を活性化させる日報データの活用

多くの企業で営業会議が単調な数字の報告会と化し、戦略的な議論の場になっていない現状があります。日報から得られるデータを効果的に活用することで、会議を形式的な報告の場から、実りある戦略的議論の場へと変革できます。

会議準備の段階で、日報データを構造化して整理することが重要です。単なる売上や訪問件数の羅列ではなく、「営業プロセス別の転換率」「顧客セグメント別の反応」「競合状況の変化」など、戦略的な視点でデータを集約します。特に前回の会議で決定した施策の効果検証データは、PDCAサイクルを回すために不可欠な要素です。

会議の冒頭では、全体状況を簡潔に把握できるダッシュボードの共有が効果的です。重要KPIの目標達成度、前月比・前年比などのトレンド、特筆すべき変化点などを視覚的に示すことで、参加者全員が同じ前提で議論をスタートできます。

会議の核心部分では、日報から抽出した具体的な成功事例と課題事例の共有が有益です。たとえば「なぜこの案件は短期間で成約に至ったのか」「なぜこの顧客セグメントでは提案後の反応が鈍いのか」など、具体的なケースを基にした議論は、実践的な知恵と戦略の共有につながります。

また、日報データから見えてきた「仮説」を会議で提示し、検証計画を立てることも重要です。「この業界ではデモ実施後の成約率が高いのではないか」「初回訪問から2週間以内に次のアクションがない案件は成約率が大幅に下がるのではないか」といった仮説を基に、次のアクションプランを策定します。

会議のアウトプットとして、具体的なアクションプランと検証方法を合意し、次回会議でその効果を確認する流れを作ることで、継続的な改善サイクルが確立されます。

| 会議の段階 | 日報データの活用方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 準備段階 | KPI整理、成功・課題事例抽出、仮説構築 | 議論すべきポイントの明確化 |

| 会議冒頭 | 全体状況の可視化、トレンド共有 | 状況認識の統一、問題意識の共有 |

| 核心部分 | 具体的事例の深掘り、仮説の検証 | ベストプラクティスの抽出、戦略的示唆の発見 |

| 結論部分 | データに基づくアクションプラン策定 | 具体的施策の合意と責任の明確化 |

今日から始める営業日報改革アクションプラン

営業日報の改革は「いつか」ではなく「今日から」始めることが成功への第一歩です。多くの企業で形骸化した日報システムを見直し、真に価値ある営業力強化のツールへと変革するための具体的なステップを解説します。理想的なシステムは一朝一夕に実現できませんが、明確なビジョンと段階的なアプローチで着実に前進できます。ここでは初動の30日間の行動計画から、全社浸透のための説得術、データを戦略に活かす仕組みまで、実践的なロードマップを提示します。今日から始める改革が、明日の営業成果につながります。

- 営業日報改革を成功させる最初の30日間の詳細な行動計画

- 経営層から現場まで全社で改革を支持させる効果的な説得ポイント

- 蓄積された日報データを具体的な営業戦略に変換する方法

- 日報から得られる成果指標を経営判断に活かすデータ活用法

最初の30日間で実践すべき具体的なステップ

営業日報改革の成否は、最初の一ヶ月の取り組みで大きく左右されます。改革初期の30日間に焦点を当て、具体的なアクションプランを日単位で進めていきましょう。

1日目から3日目は「現状分析」の期間です。現行の日報フォーマットや運用ルールを確認し、営業担当者や管理者へのヒアリングを実施します。「何が書きにくいか」「どんな情報が活用されていないか」といった課題を洗い出しましょう。小規模なアンケートやインタビューを実施し、現場の本音を引き出すことが重要です。

4日目から7日目は「目的の明確化」にあてます。日報を「なぜ書くのか」「どう活用するのか」という根本的な問いに対する答えを明文化します。単なる活動報告ではなく、個人の成長支援、ノウハウ共有、経営判断への活用など、複数の目的を整理しましょう。

8日目から14日目は「新フォーマットの設計」期間です。目的に合わせた項目設定、入力のしやすさ、データ活用のしやすさなどを考慮したフォーマットを作成します。この段階ではキーとなる営業担当者を巻き込み、現場の視点を取り入れることが成功の鍵です。

15日目から21日目は「パイロット運用」です。一部のチームや部署で新システムを試験的に導入し、フィードバックを収集します。この期間は毎日の振り返りと微調整を繰り返し、使い勝手を向上させていくことが重要です。

22日目から30日目は「全社展開の準備」期間です。パイロット運用の結果をもとに最終調整を行い、導入マニュアルや説明資料を作成します。キックオフミーティングの準備も行い、改革の全社展開に向けた土台を固めましょう。

日報改革を全社に浸透させるための説得術

営業日報の改革を成功させるためには、社内の様々な立場の人々を納得させ、協力を得ることが不可欠です。立場によって関心事や抵抗感は異なるため、相手に合わせた説得のアプローチが効果的です。

経営層に対しては、数字とビジネスインパクトで語りかけることが重要です。「日報改革によって営業効率が15%向上した企業事例」「顧客データの活用で受注率が向上する仕組み」など、具体的な成果と投資対効果を示しましょう。特に経営判断の質向上や営業リソースの最適配分など、経営課題解決への貢献を強調すると効果的です。

中間管理職には、マネジメント業務の効率化と部下育成の側面をアピールします。「日報データの可視化により部下の強み・弱みが客観的に把握できる」「効果的なフィードバックが容易になる」といった、マネジメント品質向上のメリットを伝えましょう。特に現場管理の負担軽減につながる点を具体的に示すと説得力が増します。

現場の営業担当者に対しては、「書く負担」と「得られるメリット」のバランスに焦点を当てます。日報作成の手間を減らすツールの導入、すきま時間での入力のしやすさ、自身の成長や評価につながる具体的なメリットを示すことが重要です。成功している営業パーソンほど記録の重要性を理解していることも伝えると効果的でしょう。

全ての立場に共通するのは、「小さく始めて段階的に拡大する」アプローチの提案です。いきなり完璧なシステムを目指すのではなく、簡易版からスタートして徐々に発展させていく方針を示すことで、初期の抵抗感を軽減できます。また、定期的なフィードバックと改善の仕組みを明示することで、「押し付け」ではなく「一緒に作り上げる」印象を与えられます。

日報データを営業戦略に反映させる仕組み作り

蓄積された営業日報のデータは、適切な仕組みがなければただの情報の墓場になりかねません。日報データを実際の営業戦略に活かすための具体的な仕組みづくりを進めましょう。

まず必要なのは、データ分析の定例化です。週次・月次単位で営業状況を分析し、担当者を決めてプロジェクトの抜け漏れをチェックする運用手法が効果的です。ただ漠然と分析するのではなく、「成約率を上げるために何が影響しているか」「どの顧客セグメントにアプローチを強化すべきか」など、戦略に直結する問いを設定することが重要です。

分析結果の共有と議論の場も重要な要素です。定例の営業会議に「データインサイト共有タイム」を設け、日報分析から得られた発見や示唆を全員で共有します。この際、単なる数字の羅列ではなく、「なぜそうなったのか」「どう活用できるか」という戦略的な議論に導くことがポイントです。

戦略的な実験とその検証サイクルの確立も効果的です。日報データから生まれた仮説を「実験」として実行し、その結果を日報で追跡・検証するサイクルを作ります。例えば「初回訪問で製品デモを行うと成約率が上がるのではないか」という仮説を立て、実践し、結果を日報データで検証するプロセスを確立します。

データ活用の典型的な例としては、「営業トークの最適化」「顧客セグメント別のアプローチ戦略」「商談プロセスの改善」などが挙げられます。特に効果的なのは、成功している営業担当者の行動パターンを分析し、そのエッセンスをチーム全体に展開することです。効果的な日報活用事例として、某クレジットカード会社ではSFAツール導入により商談数が増加し、データに基づく長期的な売上計画の策定が可能になった実績があります。

こうしたデータ活用サイクルを回し続けることで、日報は単なる記録から営業戦略を進化させる原動力へと変わっていきます。

成果を数値化して経営判断に活かす方法

営業日報から得られるデータを経営判断に活かすには、適切な数値化と分析が不可欠です。営業現場の定性的な情報を経営層にとって意味のある数値指標に変換し、戦略的な意思決定を支援する方法を解説します。

まず重要なのは、目的に応じたKPI(重要業績評価指標)の設定です。売上や成約数といった結果指標だけでなく、訪問件数や提案数などのプロセス指標、さらに重要なのが両者の関係性を示す効率指標(訪問商談比率、提案成約率など)です。これらを組み合わせることで、「なぜその結果になったのか」を理解できる多角的な分析が可能になります。

時系列分析も経営判断に欠かせない視点です。日報データを週次・月次・四半期ごとにトレンド分析することで、季節変動や市場環境の変化を捉えられます。特に注目すべきは、急激な変化が見られる指標や、他の指標と異なる動きを示す「異常値」です。これらは市場の重要な変化の兆候である可能性が高いため、早期に対応策を検討する契機となります。

セグメント分析も有効なアプローチです。顧客業種別、規模別、地域別などの切り口で成果指標を比較することで、「どのセグメントに強みがあるか」「どこにリソースを集中すべきか」といった戦略的な示唆が得られます。例えばある製造業向け部品メーカーでは、日報データの分析により特定業種での高い受注率を発見し、その分野に営業リソースを集中させた結果、2年間で市場シェアを倍増させました。

予測モデルの構築も経営判断の質を高めます。過去の日報データから「この案件が成約する確率」「今月の売上見込み」などを予測するモデルを作成することで、より正確な事業計画や投資判断が可能になります。近年ではクラウド型の分析ツールが普及し、蓄積した日報データをさまざまな角度からクロス集計できる環境が整ってきています。

これらの分析結果は、経営会議やレビューセッションで定期的に共有し、次の一手を決める材料として活用します。数値だけでなく、背景となる現場の声や市場状況も合わせて提示することで、より実態に即した判断が可能になります。

| 指標の種類 | 例 | 経営判断への活用 |

|---|---|---|

| 結果指標 | 売上高、成約件数、客単価 | 事業成績の評価、報酬設計 |

| プロセス指標 | 訪問数、商談数、提案数 | 活動量の適正化、リソース配分 |

| 効率指標 | 訪問商談比率、提案成約率 | プロセス改善、教育ニーズ把握 |

| 顧客指標 | セグメント別成績、顧客満足度 | ターゲット戦略、製品開発方針 |

| 予測指標 | 売上予測、案件成約確率 | 事業計画、投資判断、リスク管理 |

まとめ

- 営業日報は単なる活動記録ではなく、営業プロセスの可視化やデータ駆動型の意思決定を可能にする戦略的ツールである

- 効果的な営業日報には定量データと定性情報のバランス、次回アクション、課題・気づきなどの項目が不可欠である

- 日報データをSFA・CRMと連携させることで、顧客情報と営業活動の一元管理が実現し、情報共有や業務効率化につながる

- スマートフォンやチャットツールを活用した簡易入力の仕組みを構築することで、営業担当者の負担を軽減しつつ質の高い情報収集が可能になる

- 日報データの分析には時間軸(日次・週次・月次)に応じた視点が重要で、それぞれのタイムスパンで異なる着眼点を持つべきである

営業日報改革は「いつか」ではなく「今日から」始めることが成功への第一歩です。まずは現状分析から始め、目的の明確化、最適なフォーマット設計、そして段階的な導入を進めていきましょう。完璧なシステムを一度に構築しようとするのではなく、核となる項目から始め、データと現場の声を基に継続的に改良していくアプローチが効果的です。適切に設計・活用された営業日報は、営業力強化と効率的な経営判断を実現する強力なツールとなり、最終的には組織全体の業績向上につながります。