営業成績のばらつきがある企業経営者向け!戦略的営業で売上を飛躍的に伸ばす方法

「売上が伸び悩んでいる」「営業成績にばらつきがある」「属人的な営業に依存している」

こうした悩みを抱える中小企業経営者は少なくありません。しかし、体系的な営業戦略を構築することで、これらの課題は解決できます。効果的な営業戦略を立てるには、市場環境と自社の現状を客観的に分析し、明確なターゲットと目標を設定することが不可欠です。なぜなら、データに基づく戦略立案は、感覚的な営業活動から脱却し、組織全体で成果を上げる土台となるからです。

この記事では、中小企業が売上を伸ばすための営業戦略の立て方を、分析から実行・改善まで体系的に解説します。

コンテンツ

効果的な営業戦略を立てるステップ|戦略立案の全体プロセス

ここでは、中小企業が売上を飛躍的に伸ばすための営業戦略立案プロセスを体系的に解説します。多くの企業では営業活動が場当たり的になりがちで、属人的なスキルに依存している現状があるのではないでしょうか。しかし、市場環境が急速に変化する現代では、戦略なき営業活動はリソースの無駄遣いにつながるリスクがあります。適切な営業戦略を立てることで、限られたリソースを最大限に活用し、効率よく売上を拡大できるようになります。営業戦略の立案から実行までの5つのステップを順を追って理解することで、あなたの会社に合った独自の営業戦略を構築することが可能になるでしょう。

営業戦略の本質と現代ビジネスにおける重要性

営業戦略とは、「誰に」「何を」「どのように」販売するかを体系的に計画し、実行するための指針です。単なる売上目標や行動計画ではなく、市場環境や競合状況、自社の強みを踏まえた上で、最も効果的な営業活動を設計するものと言えます。

現代のビジネス環境では、顧客の購買行動が多様化し、情報収集手段も変化しています。また、グローバル化やデジタル化により競争は激化の一途をたどっています。このような状況下では、場当たり的な営業活動では成果を上げることが困難になっており、戦略的なアプローチが不可欠になっているのです。

営業戦略がない企業では、「売れる営業マン」に依存するあまり、その人が退職すると売上が急減するリスクがあります。また、市場変化に対応できず、既存顧客の減少や競合への敗北につながることも少なくありません。一方、効果的な営業戦略を持つ企業は、安定した売上成長を実現するだけでなく、営業コストの削減や顧客満足度の向上といった複合的なメリットを享受することができるでしょう。

ステップ1:市場分析と自社ポジショニングの明確化

効果的な営業戦略を立てる第一歩は、市場環境と自社の立ち位置を客観的に分析することから始まります。この段階では、外部環境と内部環境の両面から現状を把握し、自社がどのようなポジションでどんな価値を提供できるかを明確にすることが重要となります。

市場分析では、まず業界全体の規模や成長率、トレンドを調査します。公的機関の統計データや業界レポート、専門誌などの情報源を活用し、市場の動向を定量的に把握しましょう。また、PEST分析(政治・経済・社会・技術)を用いて、マクロ環境の変化が自社ビジネスに与える影響も検討する必要があります。競合他社の分析では、直接競合だけでなく、間接競合や新規参入の可能性がある企業も視野に入れ、彼らの強みや弱み、戦略を理解することが大切です。

自社分析では、SWOT分析を活用して強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理します。特に「強み」については、競合と比較した際の本当の差別化ポイントを見極めることが重要です。

市場分析と自社分析のデータを統合し、自社が最も価値を提供できる市場セグメントを特定します。この作業を通じて、「なぜ顧客は他社ではなく自社を選ぶべきか」という本質的な問いに答えられるポジショニングを確立しましょう。この明確なポジショニングが、次のステップであるターゲット設定の土台となります。

ステップ2:明確なターゲット顧客設定と顧客課題の把握

市場分析と自社ポジショニングが明確になったら、次は具体的なターゲット顧客を設定します。「誰にでも売れる商品」というアプローチは、限られたリソースを持つ企業にとって非効率なため、自社の強みが最も活きる顧客層に焦点を絞ることが成功への近道となります。

ターゲット設定では、市場をいくつかのセグメントに分け、それぞれの特性や規模、成長性、競合状況などを比較検討します。B2B企業の場合は、業種、企業規模、地域などの属性に加え、意思決定プロセスや組織体制、技術成熟度なども考慮するとよいでしょう。B2C企業では、年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観などの要素でセグメント化することが一般的です。

最適なターゲットを選定したら、その顧客層が抱える本質的な課題やニーズを深く理解することが重要になります。表面的なニーズだけでなく、潜在的な課題を把握するには、以下のような方法が有効です。

顧客課題を把握したら、それらを解決するための自社の価値提案(バリュープロポジション)を明確化します。「なぜこの顧客はこの課題を解決すべきか」「なぜ自社の製品・サービスがベストなのか」という問いに簡潔に答えられる価値提案を作成しましょう。これによって、営業活動のメッセージが統一され、顧客にとって説得力のある提案ができるようになります。

ステップ3:営業プロセスの設計と標準化手法

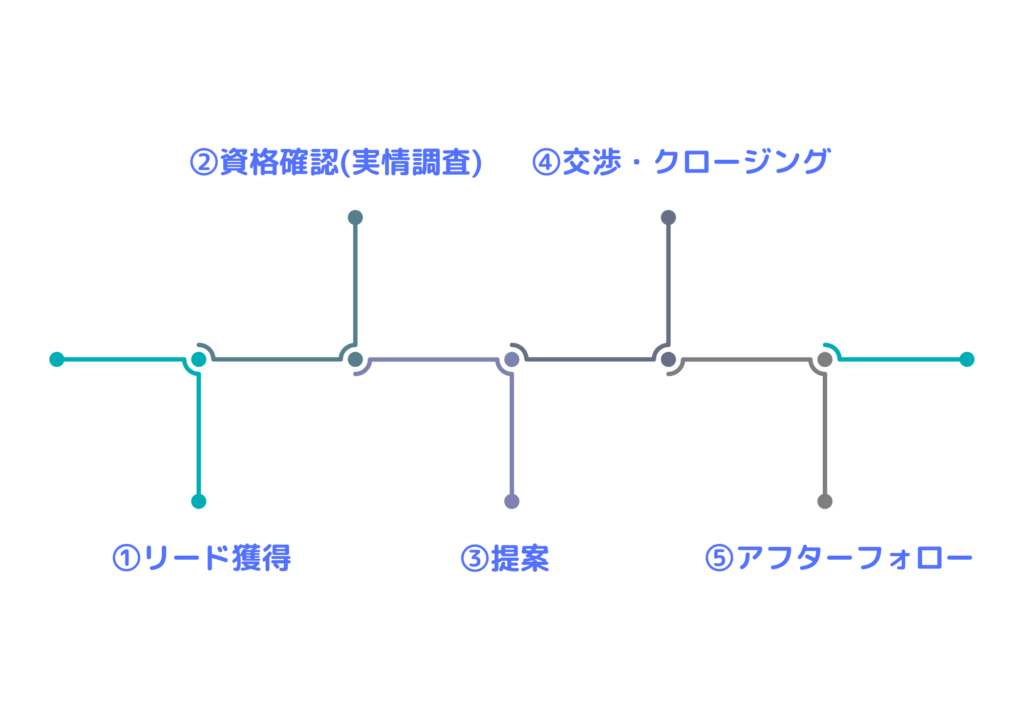

ターゲットと価値提案が明確になったら、次は具体的な営業プロセスを設計します。営業プロセスとは、見込み客の発掘から成約、アフターフォローまでの一連の流れを体系化したものです。このプロセスを標準化することで、個人の能力に依存しない組織的な営業力を構築できます。

効果的な営業プロセスは、顧客の購買意思決定プロセスに合わせて設計するのが基本です。AIDMA(注意→興味→欲求→記憶→行動)などの顧客心理モデルを参考に、各段階で必要なアプローチを検討しましょう。一般的な営業プロセスは以下のようなステップで構成されます。

| プロセス段階 | 主な活動内容 | 成功ポイント |

|---|---|---|

| リード獲得 | 見込み客の発掘と初期接触 | ターゲット層に効率的にアプローチする方法の確立 |

| 資格確認(実情調査) | 見込み客の課題やニーズの確認 | 質問技術とヒアリングスキルの標準化 |

| 提案 | 課題解決策の提示 | 価値提案の明確化と顧客課題との紐付け |

| 交渉・クロージング | 詳細条件の調整と成約 | 想定される障壁への対応策の準備 |

| アフターフォロー | 導入支援と関係構築 | 顧客満足度の確保と追加提案の準備 |

営業プロセスを標準化するには、各段階で「誰が」「何を」「どのように」行うかを明確にしたマニュアルやガイドラインを作成します。また、成功事例や失敗事例、よくある質問とその回答などを文書化し、組織内で共有することも効果的です。CRMやSFAなどのツールを導入すれば、プロセスの可視化と進捗管理が容易になり、データに基づいた改善も可能になるでしょう。

営業プロセスの標準化に取り組みましょう。これにより新人教育の効率化、営業活動の品質均一化、業績予測の精度向上など、多くのメリットが得られます。ただし、マニュアル化しすぎると柔軟性が失われる恐れもあるため、基本的な枠組みを示しつつ、状況に応じた判断ができる余地を残すことが重要です。

ステップ4:具体的な目標とKPI設定の方法

営業プロセスが設計できたら、次は具体的な目標とKPI(重要業績評価指標)を設定します。適切な目標設定は、組織全体の方向性を統一し、各メンバーの行動指針となります。また、KPIを通じて進捗状況を可視化することで、早期の軌道修正が可能になります。

目標設定では、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に基づいて設定することが基本です。例えば「売上を増やす」という曖昧な目標ではなく、「〇〇製品を〇〇業界の中堅企業に対して、今期中に前年比120%の売上を達成する」というように具体化します。

KPIは、最終的な成果指標(ラグ指標)と、活動量や質を測る先行指標(リード指標)の両方を設定することが重要です。例えば以下のような指標が考えられます。

KPIを設定する際には、現在の実績と将来的に達成すべき理想値の間にギャップがあるかを分析し、そのギャップを埋めるために必要な活動量を逆算する方法が効果的です。例えば、目標売上を達成するために必要な新規顧客数、そのために必要な商談数、さらにその上流で必要なリード数といった具合です。

目標とKPIを設定したら、定期的に進捗を確認し、目標達成の見込みを評価する仕組みを構築します。月次や四半期ごとのレビューを行い、計画と実績のギャップがある場合は原因を分析し、必要に応じて戦術の修正や資源の再配分を行いましょう。このPDCAサイクルを継続的に回すことで、営業戦略は徐々に精緻化され、効果も高まっていきます。

ステップ5:営業リソース配分と実行計画策定のポイント

最後のステップは、限られた経営資源(人材・時間・予算)を最適に配分し、具体的な実行計画を策定することです。どれだけ優れた戦略でも、実行されなければ意味がありません。実行段階でつまずく企業も多いため、実現可能性を重視した計画立案が重要となります。

リソース配分では、パレートの法則(80:20の法則)を意識することが効果的です。売上の80%は上位20%の顧客から、利益の80%は上位20%の商品から生まれるというこの法則に基づき、重点領域に経営資源を集中させるアプローチを検討しましょう。例えば、既存顧客と新規顧客、維持型営業と開拓型営業、製品カテゴリー間などで、どのようにリソースを分配するかを検討します。

実行計画策定では、「誰が」「何を」「いつまでに」行うかを明確にしたアクションプランを作成します。計画は以下の要素を含めるとよいでしょう。

中小企業では、経営資源の制約が大きいため、すべてを一度に実行するのではなく、段階的なアプローチをとることも検討すべきです。最初は小規模でスタートし、成果を確認しながら徐々に拡大していく方法が、リスクを抑えつつ学習効果を高める方法として有効です。

計画を実行する際は、営業現場のフィードバックを積極的に取り入れ、柔軟に修正していくことが大切です。現場で得られた顧客の反応や競合情報などは、戦略の改善に欠かせない貴重なデータとなります。定期的な振り返りミーティングを設け、「何がうまくいったか」「何が課題か」「どう改善すべきか」を議論し、PDCAサイクルを回していきましょう。

営業戦略立案前の現状分析|自社の営業課題を正確に把握する

ここでは、効果的な営業戦略を立てるための第一歩となる現状分析の方法について解説します。多くの企業が営業戦略の立案に失敗する原因は、現状把握が不十分なまま施策を実行してしまうことにあります。事実とデータに基づいた客観的な分析があってこそ、的確な戦略が生まれ、限られたリソースを最大限に活用できるようになります。自社の営業活動の実態を数値で把握し、強みと弱みを明確にすることで、競合他社との差別化ポイントが見えてくるでしょう。現状分析の質が、その後の営業戦略の成否を大きく左右することを理解し、今すぐ自社の営業活動を客観的に見つめ直してみましょう。

営業戦略がない企業が直面する典型的な問題点

営業戦略を持たずに活動している企業には、いくつかの共通した問題点が見られます。まず挙げられるのが、売上の不安定さです。月ごとの変動が大きく、予測可能性が低いため、経営計画の立案や資金繰りに支障をきたすことがあります。

また、リソースの非効率な配分も大きな問題となっています。どの顧客や市場に注力すべきかの基準がないため、成約可能性の低い見込み客にも同じ労力をかけてしまい、営業効率が著しく低下する傾向にあります。

さらに、営業メンバー間で成績にばらつきが生じやすく、一部の優秀な担当者に依存する状態になりがちです。このような状況では、その担当者が退職した際に大きな売上減少リスクを抱えることになるでしょう。

属人的営業からの脱却が必要な理由と方法

属人的な営業体制では、特定の営業担当者のスキルや人脈に依存するため、組織としての安定性と拡張性に欠けます。この状態から脱却するには、まず成功している営業担当者のノウハウを「見える化」することが重要です。

具体的には、トップセールスのアプローチ方法や商談の進め方を分析し、再現可能なプロセスとして文書化します。顧客との会話内容や提案資料、クロージングの際の説得ポイントなど、細部にわたって情報を収集し整理することが効果的でしょう。

こうしたナレッジを共有するための定期的なミーティングや研修を実施し、組織全体のスキル底上げを図ることが大切です。また、CRMやSFAなどのツールを導入して商談情報を一元管理することで、個人に依存しない営業体制を構築できます。

営業活動の可視化と数値による現状把握の重要性

「測定できないものは改善できない」という言葉があるように、営業活動を数値化・可視化することは現状把握の基本となります。具体的には、以下のような指標(KPI)を設定して追跡することが効果的です。

| 営業プロセス | 主要KPI | 測定の意義 |

|---|---|---|

| リード獲得 | 獲得数、獲得コスト | 営業機会の量と効率性を評価 |

| 商談化 | 商談化率、初回面談数 | リードの質と初期アプローチの効果を測定 |

| 提案 | 提案数、提案後の進捗率 | 提案内容の説得力を把握 |

| クロージング | 成約率、営業サイクル期間 | 最終段階での交渉力と効率性を評価 |

これらの指標を定期的に測定し、時系列での変化や担当者間の違いを分析することで、改善すべきポイントが明確になります。また、データに基づいた議論ができるようになるため、感情や主観に左右されない合理的な意思決定が可能になるでしょう。

営業組織の強み・弱みを客観的に評価する方法

自社の営業組織の強みと弱みを客観的に評価するには、SWOT分析が効果的です。内部要因(強み・弱み)と外部要因(機会・脅威)を整理することで、現状の全体像を把握できます。

強みと弱みを評価する際は、以下のような観点から分析することが有効でしょう。

客観性を担保するためには、社内評価だけでなく、顧客からのフィードバックや第三者による評価も取り入れることが重要です。例えば、顧客満足度調査や失注理由の分析を通じて、自社が思う強みと顧客が感じる価値にギャップがないかを確認することが大切になります。

競合他社との差別化ポイントを見つける分析手法

競合他社との効果的な差別化ポイントを見つけるには、まず競合情報を体系的に収集することから始めます。競合のウェブサイト、製品資料、価格設定、マーケティング戦略などの情報を収集し、整理しましょう。

3C分析(Customer、Competitor、Company)を活用することで、市場・競合・自社の関係性を明確にできます。特に重要なのは、顧客視点での比較です。顧客が購買決定をする際の重要な判断基準は何か、その基準において自社と競合はどう評価されているかを分析することで、真の差別化ポイントが見えてきます。

価格や機能だけでなく、営業プロセス、アフターサポート、専門知識など、多角的な視点で比較することが重要です。自社にしかない強みや、競合が対応できていないニッチな市場セグメントを特定できれば、そこに経営資源を集中させる戦略が有効となるでしょう。

>> 3C分析のやり方完全ガイド|実践テンプレートで確実に進める方法

営業戦略立案に役立つ実践的フレームワーク

ここでは、営業戦略を効果的に立案するための実践的なフレームワークを紹介します。適切なフレームワークを活用することで、漠然とした市場環境や自社の状況を整理し、明確な方向性を見出すことができます。多くの企業が「何から手をつければいいのか分からない」と戦略立案に苦労していますが、適切なフレームワークを選ぶことで、複雑な情報を構造化し、効率的に戦略を組み立てられるようになります。また、組織内での議論の共通基盤も生まれ、チーム全体で一貫した営業活動が実現可能になるでしょう。今すぐ自社の状況に合ったフレームワークを選び、実践してみましょう。

SWOT分析による営業戦略の基盤構築法

SWOT分析は、自社の強み(Strengths)・弱み(Weaknesses)・機会(Opportunities)・脅威(Threats)を整理することで、効果的な営業戦略の基盤を構築できるフレームワークです。営業戦略に活用する際のポイントは、営業活動に特化した視点で各要素を洗い出すことにあります。

強みの分析では、自社の商品・サービスの特長だけでなく、営業組織のスキルや顧客との関係性など、競合と比較した際の優位性を具体的にリストアップします。弱みについては、正直に向き合い、営業プロセスの非効率な部分や顧客からの評価が低い点を特定することが重要です。

SWOT分析の結果を戦略に落とし込む際は、「強み×機会」を活かした積極戦略、「弱み×脅威」に対応する防衛戦略など、4つの組み合わせから具体的な施策を導き出します。例えば、技術力という強みと新市場という機会を掛け合わせ、特定業界向けのソリューション提案型営業へシフトするといった戦略が考えられるでしょう。

>> 初めてのSWOT分析!売上アップにつながる戦略立案の具体的手順

バリューチェーン分析を活用した営業プロセス強化

バリューチェーン分析は、営業活動を一連の価値創造プロセスとして捉え、各段階での付加価値や課題を明確にするフレームワークです。営業のバリューチェーンは、「リード獲得→資格確認→提案→交渉→クロージング→アフターフォロー」といった流れで構成されます。

各段階で「顧客にどのような価値を提供しているか」「競合と比べて優位性はあるか」「効率化できる部分はないか」を分析することで、プロセス全体の最適化が可能になります。特に重要なのは、各段階の連携と一貫性です。例えば、リード獲得で訴求した価値と提案内容に一貫性がないと、顧客の信頼を損なう可能性があります。

バリューチェーン分析を実施する際は、顧客の声や営業担当者のフィードバックを取り入れながら、各プロセスの現状評価と改善点を洗い出しましょう。限られたリソースを持つ中小企業では、特に強化すべき重点領域を特定し、そこに資源を集中投下することが成功への鍵となります。

カスタマージャーニーマップの作成と活用方法

カスタマージャーニーマップは、顧客が商品・サービスを知ってから購入し、使用するまでの全体体験を可視化するツールです。営業戦略に活用することで、顧客視点での接点最適化や、購買意思決定プロセスに合わせたアプローチが可能になります。

作成手順としては、まず主要顧客セグメントを特定し、その購買行動の各段階(認知→検討→決定→利用→推奨)を横軸に設定します。縦軸には「顧客の行動」「顧客の思考・感情」「タッチポイント」「課題・機会」などの要素を配置し、各段階での状況を詳細に記述していきます。

実際の顧客インタビューや営業現場のフィードバックを取り入れることで、より実態に即したマップが作成できます。完成したマップを分析すると、顧客が躊躇するポイントや、競合に流れやすい段階が見えてくるため、そこを重点的に強化する戦略立案が可能になるでしょう。

ペルソナ設定で営業ターゲットを明確化するステップ

ペルソナとは、理想的な顧客像を具体的に人物像として描き出したものです。「誰に売るのか」を明確にすることで、営業活動の焦点が絞られ、訴求すべきポイントも明確になります。

効果的なペルソナ設定のステップは次の通りです。まず、既存の優良顧客データを分析し、共通する特性や行動パターンを抽出します。次に、それらの情報をもとに、年齢、役職、課題、ニーズ、購買決定基準など具体的な属性を持ったペルソナを作成します。最後に、そのペルソナに対して最適な営業アプローチを検討し、実行計画に落とし込みます。

ペルソナ設定で最も重要なのは、実際のデータに基づいて作成することです。架空の理想像ではなく、現実の顧客情報から導き出されたペルソナこそが、効果的な営業戦略の基盤となります。BtoB企業の場合は、企業属性だけでなく、意思決定者個人の特性や価値観まで掘り下げると、より精度の高いアプローチが可能になるでしょう。

業種別に適したフレームワークの選択と活用ポイント

業種によって営業サイクルや顧客との関係性が異なるため、最適なフレームワークも変わってきます。それぞれの業種特性に合わせたフレームワーク選択のポイントを理解しましょう。

製造業では、製品の技術的優位性を訴求するため、バリューチェーン分析や4P分析が有効です。特に、製品開発から販売後のサポートまでの一貫した価値提供プロセスを可視化することで、競合との差別化ポイントが明確になります。

IT業界では、急速な技術変化やサービスの無形性から、カスタマージャーニーマップやSWOT分析が適しています。特にSaaS企業は、顧客の導入障壁を下げる戦略が重要となるため、購買プロセス全体を通した顧客体験の設計が鍵となるでしょう。

コンサルティング業やBtoBサービス業では、ペルソナ設定とターゲティングが特に重要です。意思決定者の役職や部門によって課題認識や評価基準が異なるため、複数のペルソナを設定し、それぞれに最適化されたアプローチを検討することが効果的です。

営業戦略の実行と改善プロセス|PDCAサイクルの回し方

ここでは、練り上げた営業戦略を実際の成果に変えるための実行と改善プロセスについて解説します。優れた戦略も実行されなければ単なる机上の空論で終わってしまいます。多くの企業が戦略立案には力を入れても、その実行と改善サイクルが確立できていないために成果を出せていないのが現状です。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を効果的に回すことで、市場環境の変化や実行過程で得られた学びを戦略に反映し、継続的に成果を向上させることが可能になります。今日から実践できる具体的な方法を学び、営業力を着実に強化していきましょう。

営業チーム全体への戦略共有と浸透させるコミュニケーション法

営業戦略はチーム全体に正しく理解され、共感されなければ実行力が伴いません。戦略共有のポイントは、「なぜその戦略が必要なのか」という背景と理由を明確に伝えることです。数字や目標だけでなく、市場環境や顧客ニーズの変化、競合状況など、戦略の前提となる情報も共有しましょう。

効果的な共有方法として、全体会議での説明に加え、少人数でのディスカッションの場を設けることが有効です。特に営業現場の意見を取り入れながら戦略を調整する姿勢を見せることで、現場の当事者意識と納得感が高まります。また、戦略の要点をビジュアル化して共有スペースに掲示したり、定例会議で進捗を確認したりすることで、日常的に意識される環境を作りましょう。

戦略浸透の度合いを確認するには、「自分の言葉で戦略を説明できるか」をチェックすることが効果的です。理解度合いによって追加の説明や研修を実施し、全員が同じ方向を向いて活動できるよう支援することが大切になります。

営業データの効果的な収集・分析・活用方法

PDCAサイクルを回す上で、客観的なデータに基づく評価と改善が不可欠です。まずは以下のような基本的な営業データを継続的に収集する仕組みを整えましょう。

| データ種類 | 収集項目例 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 活動データ | 顧客接触数、提案件数、訪問回数 | 営業プロセスの効率分析 |

| 結果データ | 成約率、顧客単価、リピート率 | 戦略の効果測定 |

| 顧客データ | 業種別成約率、購買理由、満足度 | ターゲット戦略の最適化 |

データ収集にはCRMやSFAなどのツールを活用すると効率的です。小規模組織であれば、表計算ソフトで自社専用のテンプレートを作成するだけでも十分に効果が得られます。重要なのは、必要最小限のデータを確実に蓄積する習慣を組織に定着させることです。

データ分析では、単純な数値の増減だけでなく、「なぜそうなったのか」という要因分析が重要になります。例えば、成約率の低下が見られた場合、提案内容、価格設定、競合状況など複数の視点から原因を探り、改善策を検討します。データから得られた洞察を次の行動計画に反映させることで、PDCAサイクルが有効に機能するようになるでしょう。

デジタルツールを活用した営業活動の効率化手法

限られたリソースで最大の成果を上げるためには、デジタルツールを効果的に活用することが重要です。特にCRMやSFAは、営業情報の一元管理や活動の可視化、進捗管理において大きな効果を発揮します。

ツール選定の際は、自社の規模や営業スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。必要以上に複雑な機能を持つツールは使いこなせず、かえって業務効率を下げる可能性があります。まずは基本的な顧客管理と営業プロセス管理に特化したシンプルなツールから始め、徐々に機能を拡張していくアプローチが効果的でしょう。

デジタルツールの導入で注意すべき点は、ツール自体が目的化しないことです。あくまで営業活動を支援し、PDCAサイクルを円滑に回すための手段として位置づけ、定期的にその効果を検証することが重要になります。特に入力作業の負担と得られる効果のバランスを常に意識し、必要に応じてプロセスやツールの使い方を調整していきましょう。

定期的な振り返りミーティングの設計と進行方法

PDCAサイクルにおいて、Check(評価)とAct(改善)のプロセスを効果的に行うためには、定期的な振り返りミーティングが重要な役割を果たします。振り返りミーティングは、単なる報告会や数字の確認の場ではなく、学びと改善のための場として設計する必要があります。

効果的な振り返りミーティングの設計ポイントは以下の通りです。まず、頻度については月次・四半期・年次など複層的に設定し、それぞれの目的を明確にします。月次では具体的な活動の修正に、四半期では戦術レベルの調整に、年次では戦略自体の見直しに焦点を当てるといった具合です。

議題設定では「何がうまくいったか」「何が課題か」「どう改善するか」という流れを基本とし、成功事例の共有と課題解決の両面から学びを得られるようにします。特に重要なのが、「責任追及」ではなく「学習と改善」を重視する文化づくりです。失敗を隠すのではなく、積極的に共有することで組織全体の成長につながることを伝え、心理的安全性を確保しましょう。

戦略の修正と改善を継続的に行うための仕組み作り

営業戦略は一度作ったら終わりではなく、市場環境の変化や実行結果に応じて継続的に修正・改善していくものです。そのための組織的な仕組みづくりが、PDCAサイクルを持続的に回す鍵となります。

まず、「何をもって戦略の修正が必要と判断するか」という基準を明確にしておくことが重要です。例えば、「3か月連続で目標達成率が80%を下回った場合」「競合の動きに大きな変化があった場合」など、具体的なトリガーを設定しておくと判断がスムーズになります。

改善のプロセスを標準化することも効果的です。データ分析→課題特定→原因分析→改善策立案→実行計画作成といった流れをテンプレート化し、誰が担当しても一定の質が保たれるようにします。また、改善策の実行責任者と期限を明確にし、次の振り返りで必ずフォローアップする習慣をつけることで、PDCAが形骸化することを防ぎます。

小規模組織では特に、日々の業務に追われてPDCAサイクルが止まりがちですが、「毎週月曜の朝15分」など、短時間でも定期的に改善について話し合う時間を確保することが継続のコツです。改善活動を評価する仕組みも取り入れ、成功した改善策を表彰するなど、組織全体で改善文化を育む工夫をしましょう。

業種別営業戦略の構築ポイントと実践事例

ここでは、業種ごとの特性を踏まえた効果的な営業戦略の構築方法について解説します。どの業界でも汎用的な営業手法を当てはめても、期待する成果は得られません。それぞれの業界特有の商習慣や顧客心理、購買意思決定プロセスを理解し、それに適したアプローチを採用することが成功への近道となります。自社の業種に最適化された営業戦略を構築することで、限られたリソースを効率的に活用し、競合他社との差別化を図ることが可能になるでしょう。今すぐ自社の業種に合わせた戦略を見直し、実践に移してみてください。明確な方向性を持った営業活動は、チーム全体のモチベーション向上にもつながります。

製造業における営業戦略の構築ポイント

製造業の営業戦略では、技術的な価値をいかに顧客視点で伝えるかが鍵となります。ともすれば製品スペックや機能を並べる「プロダクトアウト」に陥りがちですが、重要なのは顧客の課題解決や利益向上にどう貢献するかという視点です。

製造業特有の営業戦略として効果的なのが、技術力を「見える化」する手法です。例えば、導入効果のデータ化、サンプル品や実機によるデモンストレーション、工場見学による品質管理プロセスの公開などがあります。これらは無形の技術力を有形化し、顧客の信頼を獲得するための重要なアプローチとなります。

また、製造業では一度取引が始まると長期にわたって継続するケースが多いため、初期の関係構築が極めて重要です。単なる営業訪問だけでなく、技術者を含めたチーム営業や、顧客の製品開発プロセスに早期から関わる「設計段階からの提案」など、深い関係性を構築するアプローチが効果的です。価格競争に巻き込まれない差別化戦略として、アフターサポートやメンテナンス体制の充実も重視すべきポイントとなるでしょう。

IT・サービス業に適した営業戦略の特徴

IT・サービス業では、目に見えない価値をいかに顧客に実感してもらうかが大きな課題です。抽象的な説明だけでは顧客の納得感は得られないため、具体的な事例や導入効果の可視化が重要となります。

効果的な営業戦略として、「小さく始めて大きく育てる」アプローチが挙げられます。初期費用や導入リスクを抑えた形でサービスを提供し、成果を実感してもらった上で段階的に提案範囲を拡大していく方法です。特にSaaSやクラウドサービスなど月額課金型のビジネスモデルでは、この戦略との相性が良いでしょう。

また、IT・サービス業では顧客の業務や課題に対する深い理解が不可欠です。単なる機能説明ではなく、顧客業界特有の言葉や指標を使いながら、具体的な業務改善シナリオを示すことが効果的です。業界別のソリューション事例集やケーススタディを作成し、顧客が自社の状況と重ね合わせてイメージできるよう工夫しましょう。

継続契約の獲得・維持においては、導入後のサポート体制や定期的な活用状況のレビュー、新機能や活用法の提案など、顧客との接点を意図的に作り出す戦略が重要になります。これにより顧客満足度を維持しながら、追加提案の機会も創出できるでしょう。

コンサルティング業での効果的な営業アプローチ法

コンサルティング業の本質は、専門知識や経験を通じて顧客の問題解決を支援することにあります。そのため営業戦略においても、「売り込み」ではなく「問題解決パートナー」としてのポジショニングが重要です。

効果的なアプローチとして、「価値の前払い」戦略が挙げられます。具体的には、無料セミナーや初期診断、有益な情報提供などを通じて、まず顧客に価値を提供する方法です。これにより専門性と問題解決能力をアピールし、信頼関係を構築した上で本格的な提案につなげます。

コンサルティング営業では、顧客の表面的なニーズだけでなく、根本的な課題を発見する「問題発見型」のアプローチが重要です。そのためには、業界知識を深め、的確な質問技術を磨き、顧客と対等に議論できる力が求められます。単なるヒアリングではなく、顧客も気づいていない課題を浮き彫りにできれば、価格競争を回避し、高い付加価値を提供できるでしょう。

信頼構築のためには、実績の可視化も効果的です。事例集やビフォーアフターの数値データ、導入企業からの推薦の言葉など、第三者視点での評価を活用することで、無形サービスへの不安を払拭できます。また、プロジェクトの成功確率を高めるため、契約前の詳細なヒアリングや相性確認も重要なプロセスとなります。

営業戦略の実践における共通の成功要因

業種を問わず、営業戦略を成功に導く共通要因がいくつか存在します。まず最も重要なのが、経営層のコミットメントと現場の巻き込みです。トップダウンの一方的な戦略押し付けでは現場の抵抗に遭い、ボトムアップだけでは方向性がぶれる恐れがあります。両者のバランスを取りながら全体の合意形成を図ることが重要です。

次に、明確な指標設定と評価の仕組みが挙げられます。抽象的な目標ではなく、「どの顧客層に」「どのような価値を」「どう提供するか」を具体化し、その進捗を測る指標を設定します。売上だけでなく、顧客接点の質や量、提案内容の改善度など、プロセス指標も含めた多面的な評価が効果的でしょう。

さらに、PDCA(計画→実行→評価→改善)サイクルを回す文化の定着も重要です。特に中小企業では、日々の業務に追われてPDCAの「Check」と「Act」が疎かになりがちです。定期的な振り返りと改善のプロセスを組織に定着させることで、戦略の精度と実効性が高まっていきます。

営業戦略実行のための行動計画チェックリスト

営業戦略を具体的なアクションに落とし込むため、以下のようなチェックリストを活用しましょう。自社の状況に合わせてカスタマイズし、実行状況を定期的に確認することで、着実に前進できます。

| タイムライン | 実施すべきアクション | チェックポイント |

|---|---|---|

| 直ちに実施 | 現状の営業プロセスと成果の棚卸し | 顧客別・商品別の売上・利益分析は完了したか |

| 1週間以内 | 業種特性に基づく営業戦略の基本方針決定 | 自社の強みと市場機会を掛け合わせた方向性は明確か |

| 1ヶ月以内 | 具体的な営業施策と数値目標の設定 | 各担当者の役割と期限は明確になっているか |

| 3ヶ月以内 | 初期実行と軌道修正 | 当初計画との乖離要因は分析されているか |

| 半年以内 | 本格展開と組織への定着 | 好事例の共有と横展開の仕組みはあるか |

このチェックリストをもとに、まずは現状分析から始めましょう。特に成功している営業パターンと課題のある領域を明確にし、業種特性を踏まえた上で改善の優先順位をつけることが重要です。

また、競合他社の動向や市場トレンドを常に把握し、必要に応じて戦略を柔軟に修正する姿勢も大切です。営業戦略は一度策定して終わりではなく、市場環境の変化に応じて進化させ続けるものだということを忘れないでください。成功事例を組織内で共有し、学びを蓄積していくプロセスを確立することで、長期的な営業力の向上につながるでしょう。

まとめ

この度は効果的な営業戦略の立て方についての記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。「売上が伸び悩んでいる」「営業成績にばらつきがある」「属人的な営業に依存している」といった課題は、多くの中小企業が直面する共通の悩みです。しかし、本記事でご紹介したように、体系的な営業戦略を構築することでこれらの問題は解決可能です。市場環境と自社の現状を客観的に分析し、明確なターゲットと目標を設定することで、感覚的な営業活動から脱却し、組織全体で成果を上げる基盤を作ることができます。ここで改めて、記事の重要なポイントをご紹介します。

- 効果的な営業戦略を立てるには、市場分析と自社ポジショニングの明確化から始め、SWOT分析などのフレームワークを活用して自社の強みを活かせる領域を特定する

- 明確なターゲット顧客の設定と顧客課題の把握が不可欠であり、「誰にでも売れる商品」という考え方を捨て、自社の強みが最も活きる顧客層に焦点を絞ることが成功への近道となる

- 営業プロセスの設計と標準化により、個人の能力に依存しない組織的な営業力を構築でき、見込み客の発掘から成約、アフターフォローまでの流れを体系化することが重要である

- 営業戦略の実行と改善にはPDCAサイクルの確立が必須であり、データに基づく評価と定期的な振り返りミーティングを通じて継続的に戦略を最適化していくことが求められる

- 業種によって効果的な営業アプローチは異なるため、製造業、IT・サービス業、コンサルティング業など、それぞれの特性を踏まえた戦略構築が必要である

体系的な営業戦略の構築は一朝一夕には実現しませんが、本記事で解説した5つのステップを順に実践することで、確実に成果へとつながります。重要なのは、現状分析から始め、具体的な行動計画に落とし込み、PDCAサイクルを回し続けることです。限られたリソースを持つ中小企業だからこそ、戦略的なアプローチが求められます。明確な方向性を持った営業活動は、チーム全体のモチベーション向上にもつながり、持続的な成長の原動力となるでしょう。ぜひ今日から、自社に合った営業戦略の構築に取り組んでみてください。