「なぜあの営業は売れるのか?」トップ営業が無意識に実践する7つの会話テクニック | 成約率向上の実践法

「なぜ同じ商品なのに、あの営業マンは売れるのに、うちのチームはなかなか成約に結びつかないのだろう?」

こんな悩みを抱える経営者や営業リーダーは少なくありません。その差は、実はセールストークの質にあることが多いのです。効果的な言葉選びや会話の組み立て方を知ることで、営業成績は大きく向上する可能性があります。なぜなら、顧客心理に働きかけるセールストークには、科学的な根拠と再現性のあるパターンが存在するからです。

この記事では、すぐに実践できるセールストークの例文や基本構造、NGワードとその代替表現、そして効果的なトレーニング方法までを詳しく解説します。これらを活用することで、あなたの営業チームの成約率を高め、売上を伸ばすことができるでしょう!

コンテンツ

すぐに使える!効果的なセールストーク例文と成功するためのコツ

ここでは、営業現場ですぐに活用できる実践的なセールストーク例文とその背景にある成功原則を解説します。適切な言葉選びと会話の組み立て方を知ることで、顧客との信頼関係をスムーズに構築し、成約率を高めることが可能になります。

トップ営業マンが無意識に実践している会話テクニックを体系化し、再現性のある形でお伝えするので、明日からの営業活動にすぐに役立てることができるでしょう。また、断られた際の効果的な切り返し方法など、営業現場でよく直面する状況への対処法も具体的に紹介します。

成約率を高める基本セールストーク例文とその活用場面

セールストークの質が営業成績を左右することは多くのビジネスパーソンが実感していることでしょう。効果的な例文を状況に応じて使いこなすことで、顧客との会話の質が格段に向上します。

初回訪問時の信頼構築には「御社の〇〇への取り組みについて業界紙で拝見し、弊社のソリューションが貢献できる可能性を感じました」という具体的な言及が効果的です。この表現は事前準備をアピールしながらも押し付けがましくなく、相手に安心感を与えます。

製品紹介では「この機能によって、御社の△△工程の作業時間を約30%削減できた事例があります」のように、機能説明よりも具体的なメリットを数値で伝えると顧客の興味を引きつけることができます。抽象的な説明より具体的な数値を示すことで、顧客の理解度と信頼度が高まります。

価格交渉の場面では「初期投資はかかりますが、3年間のコスト削減効果を考えると、実質的な負担は〇〇円程度になります」というトータルコストの視点を提示することで、価格に対する抵抗感を和らげることができます。

フェーズ別で使い分けるセールストークの実践テクニック

営業プロセスは複数のフェーズに分かれており、各段階で最適なセールストークは異なります。フェーズごとの目的を理解し、適切なアプローチを選択することが成功への近道です。

アイスブレイクのフェーズでは、「本日はお時間をいただきありがとうございます。御社のウェブサイトを拝見し、〇〇の点に感銘を受けました」といった相手を尊重する姿勢を示すことが重要です。形式的な挨拶ではなく、相手に関する具体的な言及があることで、真摯な姿勢が伝わります。

ヒアリングフェーズでは、「現在の課題は何ですか?」という一般的な質問より、「他社様では〇〇の部分でこのような課題を抱えていることが多いのですが、御社ではいかがでしょうか?」という仮説提示型の質問が効果的です。具体的な文脈を提供することで、顧客は自社の状況をより詳細に説明しやすくなります。

提案フェーズでは、「弊社の製品は〇〇という特徴があります」という自社視点ではなく、「御社の△△という課題に対して、このような解決策をご提案します」と顧客視点からの説明が重要です。顧客の抱える問題と解決策を明確に結びつけることで、提案の価値が伝わりやすくなります。

クロージングでは、「ご検討いただけますか?」という弱い表現より、「次のステップとして、〇月までに導入するスケジュールで進めてもよろしいでしょうか?」と具体的なアクションを提案する方が決断を促しやすくなります。

顧客の心理を動かす言葉選びと表現方法

顧客の購買意欲を高めるセールストークには、心理学的な裏付けのある言葉選びが不可欠です。効果的な表現を意識的に取り入れることで、顧客の心を動かす可能性が高まります。

「問題」よりも「課題」という言葉を使うと、ネガティブな印象が和らぎ、建設的な会話につながります。また、「コスト」よりも「投資」という表現を用いることで、前向きな意思決定を促進する効果があります。

具体的な言葉(「約30%の生産性向上」など)を使うことで抽象的な表現(「大幅な改善」など)より信頼性が高まります。数値や具体例を交えた説明は、漠然とした表現よりも顧客の記憶に残りやすく、説得力も増します。

「御社だけに」「特別に」といった限定性を示す言葉も購買意欲を刺激します。希少性や特別感を演出することで、顧客は提案を前向きに検討する傾向が強まります。

感情に訴える表現も効果的です。「安心」「信頼」「成功」といったポジティブな感情を喚起する言葉を適切に使用することで、顧客の共感を得やすくなります。ただし、誇張表現は逆効果になるため注意が必要です。

断られた時の対応と切り返しトークの具体的なアプローチ

営業活動で断られることは珍しくありませんが、その対応次第で次につながる可能性が生まれます。効果的な切り返しトークを身につけることで、一見ネガティブな状況を前向きな展開に変えることができます。

「現在は予算がない」という断りに対しては、「承知しました。では次年度の予算計画に含めていただくために、どのような情報が必要でしょうか?」と長期的な視点を提案するアプローチが効果的です。即決を迫るのではなく、次のステップへつながる糸口を見つける姿勢が重要です。

「他社と比較検討中」という回答には、「比較検討されるポイントはどのような点でしょうか?」と質問することで、顧客の重視する要素を把握し、自社の強みをアピールするチャンスを作れます。

「今は必要ない」という断りには、「現状で特に課題を感じていない理由をお聞かせいただけますか?」と質問することで、潜在的なニーズを探る糸口になります。相手の状況理解を深めることで、将来的な提案のヒントが得られます。

重要なのは、断りを単なる失敗と捉えるのではなく、情報収集と関係構築の機会と認識する姿勢です。焦らず丁寧に対応することで、次回のアプローチにつながる信頼関係を築くことができます。

トップ営業マンが実践しているセールストークの特徴と共通点

成績上位の営業マンに共通するセールストークには、明確な特徴があります。これらの共通点を理解し、自分のスタイルに取り入れることで、営業スキルの向上につながります。

トップ営業マンは「話す」より「聴く」ことに重点を置いています。顧客の発言に対して「なるほど、〇〇という点が重要なのですね」と要約して返すことで、理解を示しながら会話を深めていきます。このアクティブリスニングの姿勢が信頼関係構築の基盤となります。

また、質問の質と量にも特徴があります。「はい・いいえ」で答えられる閉じた質問ではなく、「どのような点で課題を感じていますか?」といった開いた質問を多用し、顧客から詳細な情報を引き出します。

トップ営業マンは顧客の言葉を活用します。顧客が使った言葉やフレーズを取り入れて話すことで、「この人は自分の話をきちんと理解している」という安心感を与えます。

沈黙を恐れない姿勢も特徴です。顧客が考える時間を尊重し、無理に会話を埋めようとしません。適切な沈黙は顧客の思考を促し、より本質的な会話につながります。

さらに、トップ営業マンは顧客の反応に敏感です。相手の表情やトーンの変化を見逃さず、会話の流れを柔軟に調整します。この感受性が、状況に応じた最適なアプローチを可能にしています。

セールストークの基本構造と成功のフレームワーク

ここでは、営業成績を向上させるための効果的なセールストークの基本構造とフレームワークを解説します。優れたセールストークには明確な構造があり、それを理解して実践することで、営業担当者は顧客との会話を効果的に進められるようになります。営業における会話の流れを体系的に学ぶことで、初回訪問から成約までのプロセスをスムーズに進め、成功率を高めることが可能です。実践的なフレームワークを身につけ、今すぐに営業現場で活用してみましょう。

セールストークとは?効果的な営業会話の定義と重要性

セールストークとは、単なる商品説明や売り込みではなく、顧客の課題を理解し、適切な解決策を提案するための戦略的な会話プロセスです。効果的なセールストークは、顧客との信頼関係構築から始まり、最終的な意思決定へと導くコミュニケーションの流れ全体を指します。

優れたセールストークの重要性は数字にも表れています。営業コミュニケーションの質と成約率には明確な相関関係があり、構造化されたセールストークを実践している営業チームは、そうでないチームと比較して成約率が20~30%高いというデータもあります。

効果的なセールストークは、顧客の潜在的なニーズを引き出し、自社製品やサービスがその解決策として最適である理由を論理的に伝える力を持っています。また、一方的な説明ではなく、質問と傾聴を中心とした双方向のコミュニケーションによって、顧客自身が気づいていない課題や改善点を発見する機会にもなります。

セールストークを体系的に学ぶことの最大のメリットは、営業プロセスの再現性が高まることです。個人の能力や経験だけに依存せず、組織全体で共有できる営業の「共通言語」を持つことで、チーム全体の営業力向上につながります。

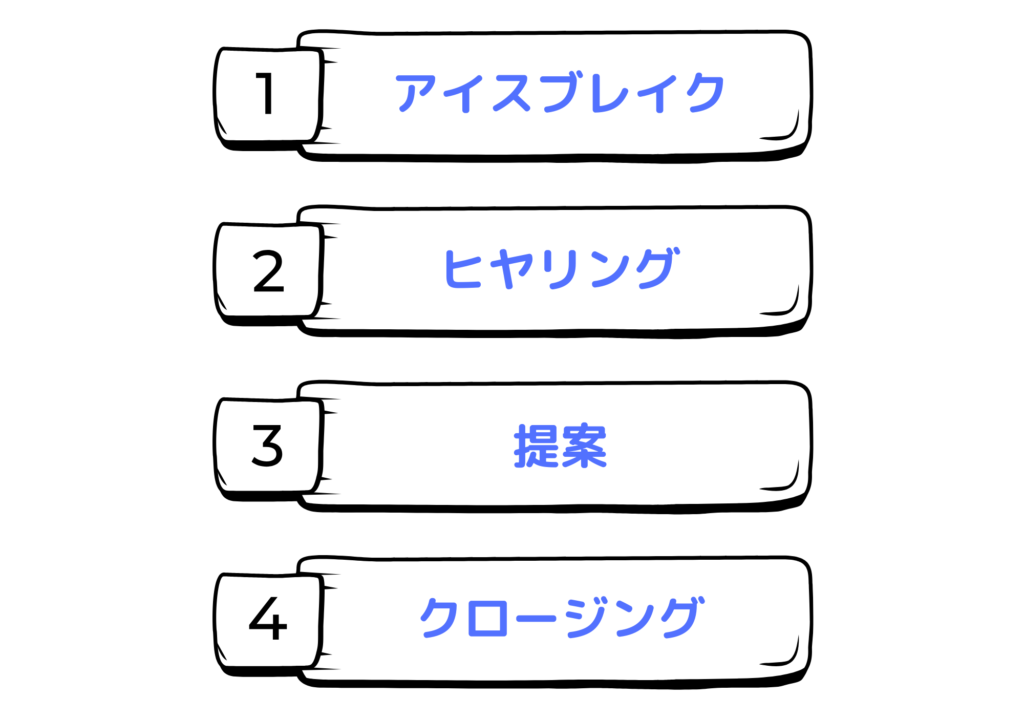

営業トークの4ステップ(アイスブレイク・ヒアリング・提案・クロージング)

効果的なセールストークは、アイスブレイク、ヒアリング、提案、クロージングという4つの基本ステップで構成されます。各ステップには明確な目的があり、それらを順序立てて進めることで、スムーズな商談が可能になります。

- アイスブレイク:商談の最初に行うこのステップでは、顧客との心理的距離を縮め、リラックスした雰囲気を作ることが目的です。天候や近況など一般的な話題から始め、徐々に業界の話題へと移行するのが基本です。この段階で信頼関係の基盤を作るため、自己紹介や訪問目的も簡潔に伝えましょう。アイスブレイクには商談全体の約10%の時間を配分するのが理想的です。

- ヒアリング:顧客のニーズや課題を把握するための質問を行うステップです。「御社では現在どのような課題に直面されていますか?」といったオープンクエスチョンから始め、徐々に具体的な質問へと掘り下げていきます。ヒアリングでは話すより聴くことに集中し、商談時間の約40%をこのプロセスに使うことで、適切な提案の土台を作ります。

- 提案:ヒアリングで把握した顧客のニーズに基づいて、具体的な解決策を提示するステップです。「御社の○○という課題に対して、弊社の△△がこのように解決できます」という形で、課題と解決策を明確に結びつけることが重要です。データや事例を用いて説得力を高めつつ、商談時間の約30%を使って説明します。

- クロージング:商談の最後に行うこのステップでは、次のアクションを明確にすることが目的です。「では、次回は具体的な導入スケジュールについて打ち合わせしましょうか」など、具体的な提案をして意思決定を促します。クロージングには商談時間の約20%を配分し、相手の反応を見ながら適切なタイミングで行うことが成功のコツです。

各フェーズで押さえるべきポイントと具体的な進め方

各フェーズでは、特定のポイントを押さえることで、セールストークの効果を最大化できます。実践的なアプローチで会話を進めるためのコツを見ていきましょう。

アイスブレイクのポイント

ヒアリングのポイント

提案のポイント

クロージングのポイント

顧客タイプ別のアプローチ方法とコミュニケーション戦略

顧客には様々なタイプがあり、それぞれに効果的なアプローチ方法が異なります。相手のタイプを見極め、最適なコミュニケーション戦略を選択することが、セールストークの成功率を高める鍵となります。

分析型(慎重派)顧客への対応

主導型(決断早い型)顧客への対応

協調型(関係重視型)顧客への対応

表現型(アイデア重視型)顧客への対応

どのタイプの顧客に対しても、最初の数分間の観察が重要です。相手の話し方や反応、質問の内容などから、そのタイプを見極め、アプローチを調整していきましょう。また、複数の特徴を持つ顧客も多いため、柔軟な対応が求められます。

営業トークが失敗する主な原因と対策

セールストークがうまくいかないケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。これらの失敗原因を理解し、具体的な対策を講じることで、営業トークの質を向上させることができます。

失敗原因1:自社製品中心の一方的な説明

失敗原因2:傾聴不足と質問の少なさ

失敗原因3:専門用語や業界用語の乱用

失敗原因4:顧客の反応や表情の見落とし

失敗原因5:クロージングの弱さと曖昧な次のステップ

失敗を恐れず、むしろ失敗から学ぶ姿勢が大切です。商談後に「何がうまくいったか」「何が改善できたか」を振り返ることで、セールストークの質は着実に向上していきます。また、先輩営業担当者のセールストークを観察し、良い点を自分のスタイルに取り入れることも効果的です。

セールストークで避けるべきNGワードと効果的な代替表現

ここでは、セールストークの質を大きく左右する言葉選びについて解説します。適切な表現を使うことは、顧客との信頼関係構築において非常に重要な要素です。たった一言のNGワードが、せっかく構築してきた関係性を崩してしまうこともあります。一方で、効果的な言い換えを知っておくことで、営業トークの説得力が格段に向上し、成約率アップにつながるでしょう。NGワードを避け、効果的な代替表現を意識的に取り入れることで、あなたのセールストークを洗練させ、より説得力のある会話を実現しましょう。

信頼性を損なうNGワードと表現

セールストークにおいて、曖昧さや不確実性を示す言葉は顧客の信頼を著しく損ないます。「たぶん」「おそらく」「一応」などの言葉は、提案内容や自社製品に対する自信のなさを無意識のうちに伝えてしまいます。

例えば、「この製品はたぶん御社の課題を解決できると思います」という言い方は、製品への確信が感じられず、顧客の不安を増大させます。代わりに「この製品は同様の課題を抱えていた他社で実績があり、御社でも効果が期待できます」と言い換えることで、信頼性と説得力が高まります。

「~と思います」という主観的な表現も要注意です。「私個人としては良いと思います」よりも、「業界データによると、この方法が最も効率的です」のように、客観的な根拠を示す表現に置き換えると説得力が増します。

過度な謙遜も逆効果です。「弊社の製品はまだまだですが」といった表現は、自社製品への自信のなさを露呈し、顧客の期待値を下げてしまいます。代わりに「弊社の製品は○○の点で御社のニーズに合致すると確信しています」というように、自信を持った表現を心がけましょう。

曖昧さを生むNGフレーズとその代替表現

曖昧な表現は、営業トークの信頼性を損なうだけでなく、顧客の理解や意思決定を妨げる要因になります。具体性に欠ける言葉は、相手に不明確なイメージしか与えません。

「そこそこ良い結果が出ています」という表現は、どの程度良いのかが伝わりません。「導入企業では平均30%の業務効率化に成功しています」のように、具体的な数字や事実で伝えることが効果的です。

「~かもしれません」という可能性の示し方も避けるべきです。「導入後にコスト削減できるかもしれません」ではなく、「同業他社では導入後、年間○○円のコスト削減に成功しています」と具体例を示すと説得力が増します。

期間や時間に関する曖昧さも問題です。「そのうち効果が出ます」よりも「導入後3ヶ月程度で効果が表れ始めます」と具体的な時間軸を示すことが重要です。

また、「ある程度」「結構」「だいたい」などの副詞も具体性に欠けるため、可能な限り数値や明確な表現に置き換えましょう。こうした曖昧さを排除することで、顧客は提案内容をより明確に理解し、安心して判断できるようになります。

押し付けの印象を与える言葉と顧客中心の表現への言い換え

高圧的・強制的な表現は、顧客に不快感や抵抗感を与え、信頼関係の構築を妨げます。特に「~すべきです」「~に違いありません」「絶対に」などの言葉は、相手の判断を尊重していない印象を与えるため注意が必要です。

例えば「御社はこの製品を導入すべきです」という表現は、顧客の意思決定権を無視した押し付けに感じられます。代わりに「この製品は御社の課題解決に貢献できる可能性があります」と提案型の表現に変えることで、顧客の選択権を尊重する姿勢を示せます。

「これしかありません」「これが最良の選択です」といった断定的な表現も避けるべきです。「御社の状況を考慮すると、このプランが最も効果的ではないかと考えています」のように、相手の判断余地を残した表現にしましょう。

「~してください」という直接的な指示も、「~していただけますか?」「~をお願いできますか?」といった丁寧な依頼形に変えることで、押し付け感を軽減できます。

顧客中心の表現に言い換える際の基本は、「提案」「選択肢の提示」「質問形式」を活用することです。これにより、相手を尊重する姿勢が伝わり、建設的な対話が可能になります。

専門用語の適切な使い方と説明のコツ

業界用語や専門用語の使い方次第で、顧客の理解度と信頼感に大きな差が生じます。適切に使えば専門性をアピールできる一方、使いすぎると顧客を混乱させ、コミュニケーションの障壁となります。

専門用語を使う際の基本ルールは、まず相手の知識レベルを見極めることです。初回面談では専門用語の使用を最小限に抑え、顧客の反応を見ながら徐々に取り入れていくのが賢明です。「SFA」「リードジェネレーション」などの用語は、業界関係者には当たり前でも、顧客によっては馴染みがないかもしれません。

専門用語を使う場合は、簡潔な説明を添えることが重要です。「APIを利用して」と言うだけでなく、「APIというシステム連携の仕組みを利用して、御社の既存システムとスムーズに連携できます」というように補足説明を加えると理解しやすくなります。

難しい概念を説明する際は、身近な例えを活用すると効果的です。「このシステムのセキュリティは、銀行のオンラインバンキングと同等のレベルで保護されています」のように、顧客が理解しやすいたとえを用いることで、複雑な情報も伝わりやすくなります。

顧客が専門用語を理解しているかを確認するためのテクニックとして、「この○○という機能についてご存知でしょうか?」と質問してから説明を始めることも有効です。相手の反応に合わせて説明の詳細度を調整できます。

NGワードを避けるためのチェックポイントとフレーズ集

効果的なセールストークを実現するためには、NGワードを日常的にチェックし、適切な表現を身につける習慣化が不可欠です。以下のチェックポイントを参考に、自身のトークを定期的に見直してみましょう。

セールストークの事前準備段階では、スクリプトに曖昧な表現や押し付け的な言葉が含まれていないかチェックします。特に「たぶん」「思います」「一応」「~すべき」などの要注意ワードをリストアップし、代替表現に置き換える習慣をつけましょう。

実際の商談後には、使ってしまったNGワードを振り返り、次回の改善点として記録することも効果的です。録音機能を活用して自分のトークを客観的に分析すると、気づかなかった癖や改善点が見えてきます。

チーム内で定期的にロールプレイングを行い、お互いのトークをチェックし合うのも良い方法です。NGワードを使った場合にすぐに指摘し合える環境を作ることで、組織全体のコミュニケーション品質が向上します。

代替フレーズ集を作成し、常に参照できるようにしておくことも有効です。例えば「たぶん→弊社の経験から」「思います→~という結果が出ています」「一応→確実に」などの言い換えパターンを整理しておくと、とっさの場面でも適切な表現が使えるようになります。

最終的には、NGワードを避けることよりも、顧客視点で考え、相手にとって最も理解しやすく、信頼感を持てる表現を選ぶ姿勢が重要です。形式的な言い換えではなく、真に顧客のことを考えたコミュニケーションを心がけましょう。

セールストークの質を高める実践的なトレーニング方法

ここでは、営業担当者のセールストーク能力を効果的に向上させるための具体的なトレーニング方法を紹介します。セールストークは単なる経験や才能だけでなく、適切な練習と分析によって確実に向上させることができるスキルです。個人で取り組める自己研鑽法からチーム全体で実施する研修方法まで、さまざまな角度からトレーニングアプローチを解説します。これらの方法を日常的に実践することで、顧客との会話の質が向上し、成約率アップにつながるでしょう。今日から始められる実践的なトレーニング方法を取り入れ、あなたとチームのセールススキルを磨いていきましょう。

効果的なセールストークスクリプトの作成手順と活用法

セールストークの質を高める第一歩は、効果的なスクリプト(会話の台本)の作成です。ただし、このスクリプトは丸暗記するためのものではなく、自然な会話の流れを作るための骨組みとして活用します。

スクリプト作成の最初のステップは、顧客の課題やニーズを明確にすることから始まります。「御社ではどのような課題に直面されていますか?」など、ヒアリングで使う質問リストを用意し、想定される回答ごとに適切な応答を準備しておくと良いでしょう。

効果的なスクリプトには、アイスブレイク、ヒアリング、提案、クロージングという基本構造を含め、各フェーズの目的と達成すべきポイントを明記します。特に「課題の確認→解決策の提示→メリットの説明→次のステップの提案」という流れを意識すると、会話に一貫性が生まれます。

製品やサービスの説明部分では、機能(Feature)ではなく、顧客にもたらすメリット(Benefit)を中心に構成すると説得力が増します。「この機能により、御社の○○という課題が解決され、△△というメリットが得られます」という形で、機能とメリットを明確に結びつけましょう。

スクリプトを実際の商談で活用する際は、文章をそのまま暗記するのではなく、キーポイントや重要なフレーズだけを覚え、あとは自分の言葉で話すことが重要です。スクリプトの内容を完全に理解し、自分のものにするまで練習を重ねることで、自然な会話の中でも核心を外さない話し方ができるようになります。

一人でできるセールストーク練習法と上達のためのポイント

一人でもできるセールストーク練習は、継続的なスキル向上に欠かせません。効果的な自己トレーニング法を取り入れることで、日々の改善につなげることができます。

最も基本的な練習法は、鏡やスマートフォンの前で実際にセールストークを話してみることです。自分の表情や話し方を客観的に確認しながら、アイコンタクトの取り方や表情の変化、ジェスチャーなど、非言語コミュニケーションも意識して練習しましょう。

録音・録画機能を活用した自己分析も効果的です。実際のセールストークを録音または録画し、後から客観的に聞き直すことで、無意識の「えーと」「あのー」などの無駄な言葉遣いや、話すスピード、声のトーン変化などを確認できます。特に気になった点をメモし、次回の練習で意識的に改善する習慣をつけましょう。

想定Q&A集の作成も有効な練習法です。過去の商談で受けた質問や、予想される質問をリストアップし、それぞれに対する最適な回答を準備します。特に反論や否定的な意見に対する応答を練習しておくと、実際の場面で慌てずに対応できるようになります。

タイマーを使ったトレーニングも効果的です。商品説明を2分以内、自己紹介を30秒以内など、時間制限を設けて練習することで、簡潔で要点を押さえた話し方が身につきます。これは特にオンライン商談など、相手の集中力が続きにくい状況で重要なスキルです。

継続的な練習のためには、具体的な目標設定とPDCAサイクルの確立が欠かせません。「今週は話すスピードを意識する」「来週はクロージングの言い回しを改善する」など、焦点を絞った短期目標を設定し、定期的に自己評価を行うことで、着実にスキルアップを図れます。

チームで行うロールプレイング研修の効果的な進め方

営業チーム全体のセールストークレベルを向上させるには、ロールプレイング研修が非常に効果的です。互いに学び合い、フィードバックし合うことで、個人練習では気づかない改善点や新たな技術を発見できます。

ロールプレイング研修を効果的に実施するためには、まず具体的なシナリオ設定が重要です。「新規顧客への初回訪問」「競合との比較を求められる場面」「価格に対する反論への対応」など、実際の商談で起こりうる状況を設定し、リアリティのある練習を心がけましょう。

役割分担では、営業担当者役、顧客役、観察者役の3つの役割を設けると効果的です。特に顧客役には、実際の顧客の立場や心理を想定した演技をしてもらうことで、よりリアルな練習になります。観察者役は、会話の流れ、説得力、非言語コミュニケーションなど、特定の観点から評価とフィードバックを行います。

フィードバックは「サンドイッチ法」を活用すると効果的です。良かった点→改善点→総合的な良かった点という順で伝えることで、建設的かつポジティブな雰囲気でフィードバックが可能になります。具体的な言葉遣いや話し方の改善点だけでなく、「このフレーズは顧客の興味を引いていた」「ここでもう少し掘り下げた質問があると良い」など、実践的なアドバイスを心がけましょう。

定期的なロールプレイング研修を通じて、チーム内で効果的なフレーズや成功事例を共有することで、組織全体の営業力が向上します。また、難易度の異なるシナリオを段階的に設定することで、メンバーのスキルレベルに合わせた成長を促すことができます。

セールストーク録音分析による改善点の見つけ方

実際の商談の録音分析は、セールストークの質を飛躍的に向上させる強力なツールです。自分自身の会話を客観的に分析することで、気づかなかった癖や改善点が明確になります。

録音分析を行う際のポイントは、まず顧客の許可を得ることから始めます。「今後のサービス向上のために会話を録音させていただきたい」と丁寧に説明し、了承を得た上で実施しましょう。許可なく録音することは信頼関係を損ねる可能性があるため注意が必要です。

録音したセールストークを分析する際は、以下のチェックポイントに着目すると効果的です。

分析結果から改善点を特定したら、1〜2個の焦点を絞って改善を図るのが効果的です。すべてを一度に改善しようとすると、かえって自然な会話ができなくなるリスクがあります。「今回は質問の質に焦点を当てる」など、明確な目標を持って次の商談に臨みましょう。

録音分析を組織文化として定着させるには、成功事例の共有が重要です。「この録音分析によって〇〇を改善したところ、成約率が向上した」といった具体的な成果を共有することで、チーム全体の意識向上につながります。

オンライン・オフラインそれぞれの環境に適したセールストークの実践方法

ビジネス環境の変化に伴い、対面(オフライン)とオンラインの両方の商談スキルが求められる時代になりました。それぞれの環境特性を理解し、適切なセールストーク技術を使い分けることが重要です。

オフライン商談の強みは、非言語コミュニケーション(表情、ジェスチャー、姿勢など)を最大限に活用できる点です。アイコンタクトを適切に取り、相手の微妙な表情変化を読み取りながら会話を進められます。また、資料の共有もスムーズで、必要に応じて図や表を指し示しながら説明できるメリットがあります。

オフライン環境でのセールストークのコツは、相手との距離感を意識することです。適切な距離を保ちながらも、親近感を出す姿勢や表情を心がけましょう。また、資料やデモ製品などを効果的に活用し、視覚的な訴求も組み合わせると説得力が増します。

一方、オンライン商談では画面越しのコミュニケーションという制約があるため、より意識的な工夫が必要です。まず、音声と映像の質を確保することが基本です。良質なマイクとカメラを使用し、適切な照明環境を整えることで、プロフェッショナルな印象を与えられます。

オンライン環境でのセールストークでは、通常より表情やジェスチャーを少し大げさにすると効果的です。また、画面共有機能を活用して視覚資料を効果的に見せる工夫や、チャット機能でURLやキーポイントを共有するなど、オンラインツールの特性を活かしたコミュニケーションを心がけましょう。

オンライン商談では特に、相手の集中力が続きにくいという特性を理解し、一方的な説明は5分以内に抑え、こまめに質問や確認を入れるなど双方向性を意識すると効果的です。また、画面共有する資料は文字を大きめにし、1画面あたりの情報量を抑えるなどの配慮も重要です。

どちらの環境でも共通して重要なのは、事前準備の徹底です。顧客情報の確認、想定質問への回答準備、提案内容の整理など、準備が十分であれば自信を持ってセールストークに臨むことができ、環境による違いにも柔軟に対応できるようになります。

まとめ

この度は効果的なセールストークについての記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。同じ商品でも成約率に差が生まれる理由は、営業担当者のセールストークの質にあることが多いものです。適切な言葉選びや会話の組み立て方を知ることで、顧客との信頼関係構築から成約までの道のりがよりスムーズになります。本記事が皆様の営業活動の一助となれば幸いです。ここで、記事の重要なポイントを改めてご紹介いたします。

- 効果的なセールストークは「アイスブレイク→ヒアリング→提案→クロージング」の4ステップで構成され、各段階に適した話法を使い分けることで成約率が向上する

- 顧客タイプ(分析型、主導型、協調型、表現型)を見極め、それぞれに最適なコミュニケーション戦略を選択することが成功の鍵となる

- 「たぶん」「思います」などの曖昧表現や、「~すべき」などの押し付け表現を避け、具体的で顧客中心の言葉選びを心がけることが信頼構築に重要

- トップ営業マンは「話す」より「聴く」ことを重視し、顧客の言葉を活用しながら、質問を通じて潜在ニーズを引き出す技術を持っている

- セールストークは録音分析やロールプレイングなど継続的なトレーニングを通じて着実に向上させることができる

効果的なセールストークは単なるトークテクニックではなく、顧客の課題を理解し、適切な解決策を提案するための戦略的なコミュニケーションです。本記事でご紹介したフレームワークや言葉選びのコツ、トレーニング方法を実践することで、押し売りではなく、顧客にとって価値ある提案として受け入れられる営業が可能になります。日々の商談で少しずつ実践し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことで、あなたとチームの営業成績は着実に向上していくでしょう。