属人的な営業から脱却!トップ営業のヒアリングノウハウを「見える化」する実践術

「営業担当者のヒアリング力に大きなばらつきがあり、トップ営業の手法をチーム全体に広げられていない…」

こんな課題を抱えていませんか?営業活動において、顧客の本当のニーズを引き出す「ヒアリング」は成約率を大きく左右する重要なスキルです。しかし、多くの中小企業では個人の能力に依存した営業体制になっており、組織的な営業力向上が実現できていません。

この記事では、経営者の視点から実践できる営業ヒアリングのコツと、それを組織全体に展開するための具体的な方法を解説します。トップ営業マンの手法を「見える化」し、標準化することで、チーム全体の営業力を底上げし、安定した成果につなげることができるのです。

コンテンツ

経営者のための営業ヒアリング実践術

技術力はあるのに成約率が伸び悩む。トップ営業の手法をチーム全体に広げたいけれど方法がわからない。営業担当者によって売上にばらつきがある—。こういった悩みを抱える経営者は少なくありません。営業活動の成否を左右する重要な要素が「ヒアリング力」です。顧客の本当のニーズを引き出せるかどうかで、その後の提案内容や成約率が大きく変わってくるのです。

ヒアリングは単なる「質問」ではなく、戦略的かつ組織的に取り組むべき重要なプロセス。特に中小企業では、限られた営業リソースを最大限に活用するために、ヒアリングスキルの組織的な向上が不可欠です。ここでは、経営者自身が実践でき、かつ組織全体に展開できる営業ヒアリングの実践術を解説します。

営業ヒアリングが売上に直結する理由と組織への影響

営業ヒアリングが適切に行われると、なぜ売上が向上するのでしょうか。その理由は明確です。顧客のニーズを正確に把握できれば、的を射た提案が可能になり、成約率が高まるからです。優れたヒアリングは、単に情報を集めるだけでなく、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズを掘り起こす効果もあります。

例えば、IT業界では「システム導入」という表面的な要望の背景に、「業務効率化」や「コスト削減」といった本質的なニーズが隠れていることがよくあります。こうした真のニーズを引き出せれば、競合他社と差別化された提案が可能になり、単価アップや継続的な取引につながるのです。

さらに、組織全体のヒアリングレベルが向上すれば、個々の営業担当者の成績のばらつきが減少し、安定した営業成果が期待できます。属人的な営業から脱却し、ヒアリングプロセスを標準化することで、新人教育の効率化や、チーム全体の営業力向上も実現します。結果として、組織の営業活動全体の効率化と成約率のアップが図れるのです。

顧客の本音を引き出す「聞き上手」になるための基本姿勢

営業において重要なのは「話し上手」ではなく「聞き上手」になることです。特に技術系バックグラウンドを持つ経営者や営業担当者は、自社の製品やサービスの優位性を説明することに終始しがちですが、それでは顧客の本当のニーズは見えてきません。

顧客の本音を引き出すための基本姿勢として、以下の点を意識しましょう。

また、顧客が本音を話しやすい環境づくりも重要です。商談の場所選びから、座る位置、会話のペース配分まで、相手がリラックスして話せる状況を整えましょう。時には、オフィスを離れたカフェなどでのミーティングが効果的なこともあります。

「相手の立場になって考える」という姿勢が、良いヒアリングの基本。自社の製品やサービスを売り込む前に、まずは顧客の課題や状況を深く理解することが、信頼関係構築の第一歩となるのです。

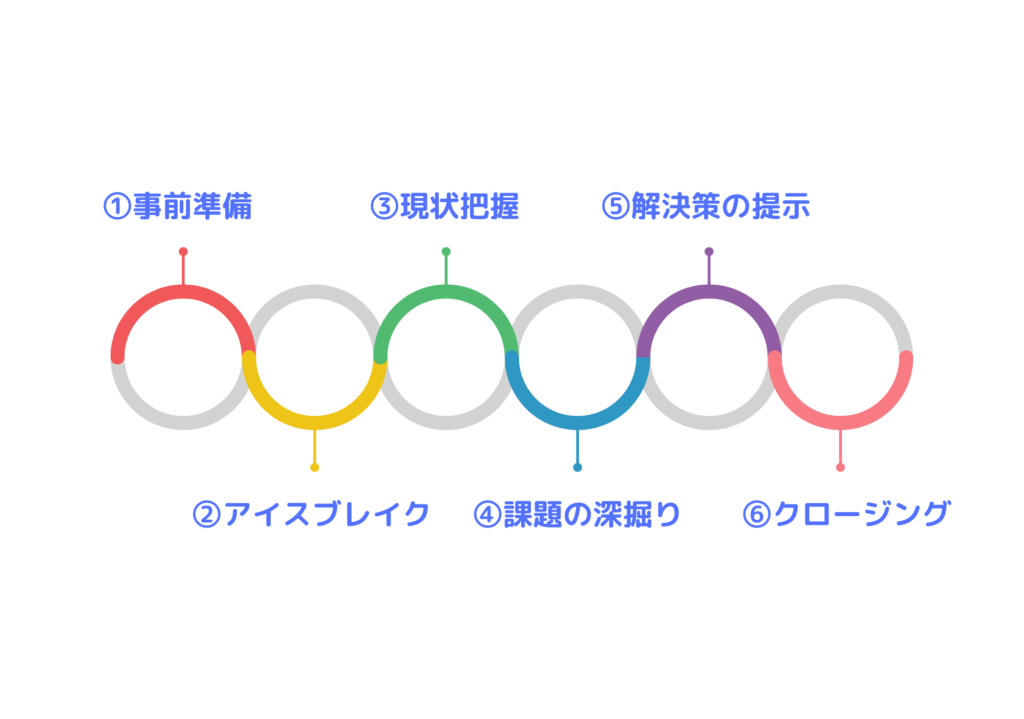

経営者が押さえるべき営業ヒアリングの基本フロー

効果的な営業ヒアリングには、明確なフローがあります。このプロセスを理解し、各ステップで適切な対応ができるよう、自社の営業活動に組み込んでいきましょう。

- 事前準備: 顧客企業の基本情報、業界動向、過去の取引履歴などを調査し、ヒアリングの目的と質問項目を整理します。準備不足のヒアリングは時間の無駄になりかねません。

- アイスブレイク: 商談の最初に雑談などで場の雰囲気を和らげ、顧客がリラックスして話せる環境を作ります。業界の最新話題や共通の関心事から入るのが効果的です。

- 現状把握: 顧客の現在の状況や課題を把握します。「現在どのような業務フローになっていますか?」「どんな点にご不満がありますか?」など、オープンクエスチョンを活用しましょう。

- 課題の深掘り: 表面的な課題から本質的なニーズを掘り下げます。「なぜそれが問題だと感じていますか?」「その課題が解決されないとどんな影響がありますか?」といった質問が有効です。

- 解決策の提示: ヒアリングで把握したニーズに基づき、具体的な解決策を提案します。この段階では、顧客の反応を見ながら提案内容を調整していくことが重要です。

- クロージング: 次のステップ(資料送付、再訪問、見積提出など)を明確にし、商談を締めくくります。「次回はいつ頃がよろしいでしょうか?」など、具体的なアクションを設定しましょう。

経営者自身がこのフローを理解し実践することで、部下への指導も具体的になります。特に重要なのは、各ステップでどのような情報を得るべきか、どんな質問が効果的かを明確にすることです。

トップ営業の手法を組織に展開するためのポイント

多くの企業では、一部のトップ営業だけが高い成果を上げ、その手法が組織全体に広がらないという課題を抱えています。この状況を改善するためには、トップ営業の「暗黙知」を「形式知」に変換し、共有可能な形にすることが必要です。

トップ営業の手法を分析するポイントとして、以下の視点が役立ちます。

これらを明らかにするには、トップ営業の商談に同行する、商談内容を録音・分析する、成功事例を詳細に振り返るセッションを設けるなどの方法が効果的です。特に、「なぜその質問をしたのか」「その回答からどんな判断をしたのか」といったトップ営業の思考プロセスを引き出すことが重要です。

収集した知見は、マニュアルやチェックリストといった形で共有し、ロールプレイングなどで実践練習を行うことで定着させていきます。また、定期的な事例共有会を開催し、成功パターンの更新・蓄積を続けることも大切です。

営業プロセスの標準化と成功パターンの可視化

営業ヒアリングの効果を最大化するには、個々の営業担当者のスキルアップだけでなく、営業プロセス全体を標準化し、成功パターンを可視化することが重要です。これにより、属人的な営業から脱却し、組織としての営業力を高めることができます。

プロセス標準化の第一歩は、ヒアリングシートの作成です。重要項目を網羅した統一フォーマットを作り、全営業担当者が同じ基準で情報を収集・記録できるようにします。基本的な項目としては、以下が挙げられます。

これらの情報を蓄積・分析することで、「どんな業種の、どんな課題を持つ顧客に、どのようなアプローチが効果的か」という成功パターンが見えてきます。この知見をCRMやSFAなどのシステムに組み込み、営業活動の指針として活用しましょう。

また、定期的な振り返りミーティングも効果的です。成約案件の商談プロセスを詳細に分析し、どの段階でどんな情報収集や提案が決め手になったかを共有します。失敗事例からも学び、「この段階でこんな質問をしておけば良かった」といった改善点を明確にしていきましょう。

こうした取り組みを継続することで、個人の能力に依存しない強固な営業組織の構築が可能になります。特に新人育成の観点では、明確な指針があることで学習曲線の短縮にもつながるでしょう。

効果的な営業ヒアリングのテクニックと実践方法

ヒアリングは営業プロセスの要となる重要なスキルです。ただ質問を投げかけるだけでは、顧客の本当のニーズを引き出すことはできません。ヒアリングには「技術」が必要なのです。適切な質問の組み立て方、信頼関係の構築法、潜在ニーズを掘り起こす方法など、実践的なテクニックを身につけることで、商談の成功率を大きく高めることができます。

これらのスキルは天性のものではなく、明確な方法論として学び、練習によって誰でも向上させることが可能なのです。ここでは営業現場ですぐに活用できる具体的なヒアリングテクニックを紹介し、実際の商談でどのように使い分けるかを解説します。これらの手法を習得すれば、競合他社と差別化された提案ができ、成約率の向上につながるでしょう。

質問の種類を適切に使い分ける技術

質問には大きく分けて「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」の2種類があります。オープンクエスチョンは「どのように」「なぜ」などで始まる、自由に回答できる質問。クローズドクエスチョンは「はい/いいえ」で答えられる質問です。これらを商談の流れに応じて使い分けることが、効果的なヒアリングの基本となります。

商談の初期段階では、オープンクエスチョンを使って広く情報を集めることが有効です。「現在の業務フローについて教えていただけますか?」「どのような課題をお持ちですか?」といった質問で、顧客の状況を幅広く把握しましょう。この段階では、相手の話を遮らず、じっくりと聞く姿勢が重要です。

情報をある程度収集したら、クローズドクエスチョンを使って焦点を絞っていきます。「コスト削減が最優先の課題でしょうか?」「6月までに導入を検討されていますか?」などの質問で、具体的な情報を確認します。

質問の順序も重要なポイントです。一般的な情報から具体的な情報へ、現状認識から未来の希望へと段階的に質問を組み立てると、顧客も答えやすく、自然な流れで本音を引き出せます。特に初対面の商談では、いきなり予算や決裁権などのデリケートな質問をするのではなく、まずは相手が答えやすい質問から始めることがコツです。

顧客との信頼関係を構築するペーシングとアイスブレイク

営業ヒアリングの成否を左右する重要な要素が、顧客との信頼関係の構築です。特に初対面の商談では、いかに短時間で打ち解けた雰囲気を作れるかがポイントになります。そのための効果的な手法が「ペーシング」と「アイスブレイク」です。

ペーシングとは、相手の話し方や身振り、呼吸のペースなどに自然と合わせていく技術です。相手がゆっくり話すなら自分もペースを落とし、早口なら少し話すスピードを上げるなど、相手のコミュニケーションスタイルに寄り添うことで、無意識のうちに「この人は自分と波長が合う」という印象を与えられます。ただし、明らかな模倣と感じられるほど露骨にならないよう注意が必要です。

アイスブレイクは商談の最初に緊張をほぐすための会話テクニックです。効果的なアイスブレイクのポイントは以下の通りです。

業種や顧客のタイプによってアプローチを変えることも重要です。例えば、技術系の顧客には具体的なデータや事例を示す方が響くことが多く、経営層には業界全体の動向や将来性に関する話題が効果的なことがあります。相手の反応を見ながら、最適な話題を選ぶようにしましょう。

潜在ニーズを顕在化させる深掘り質問の方法

顧客が最初に口にする要望は、多くの場合、表面的なものに過ぎません。真の課題やニーズは、その奥に隠れていることがほとんどです。これらの潜在ニーズを引き出す「深掘り質問」のテクニックを習得することで、他社との差別化を図り、受注率を高めることができます。

深掘り質問の基本は「なぜ」「どのように」「具体的には」といったキーワードを使って、相手の発言の背景にある本音や課題を掘り下げることです。例えば、「コスト削減したい」という要望に対して、「なぜコスト削減が必要だと感じていますか?」「どの部分のコストが特に気になりますか?」と掘り下げることで、本当の課題が見えてきます。

SPIN話法は、体系的な深掘り質問のフレームワークとして非常に効果的です。

| 段階 | 質問の種類 | 例文 |

|---|---|---|

| Situation(状況) | 現状を把握する質問 | 「現在のシステムはどのように運用されていますか?」 |

| Problem(問題) | 課題を明確にする質問 | 「現在のやり方でどんな不便を感じていますか?」 |

| Implication(影響) | 課題が及ぼす影響を考えさせる質問 | 「その問題によってどのくらいのコストや時間のロスが生じていますか?」 |

| Need-payoff(解決の価値) | 解決策の価値を認識させる質問 | 「もしその課題が解決されたら、どんなメリットがありそうですか?」 |

技術系企業での商談では特に、「具体的な数値や事例」を引き出す質問が効果的です。「その課題によって、月にどれくらいの工数が発生していますか?」「同様の課題を抱えていた他社では、どのような対応をされていましたか?」といった質問で、具体的なイメージを共有できると、提案の精度が高まります。

非言語コミュニケーションからの情報収集術

顧客とのコミュニケーションにおいて、言葉だけでなく「非言語情報」から読み取れるメッセージは非常に重要です。研究によれば、人間のコミュニケーションの55%以上が非言語要素によって伝達されているとされています。表情、姿勢、声のトーン、反応速度などから、顧客の本音を読み取る技術を身につけることで、ヒアリングの質が大きく向上するでしょう。

注目すべき非言語情報には以下のようなものがあります。

例えば、ある提案に対して言葉では「検討します」と言いながらも体が後ろに引いたり、表情が硬くなったりする場合は、内心では否定的に捉えている可能性があります。逆に、前のめりになって質問してくる項目は、高い関心を持っていると判断できるでしょう。

これらの非言語情報を基に、会話の方向性を調整していくことが効果的です。関心を示した項目については掘り下げ、反応が薄い部分は別の角度からアプローチするといった柔軟な対応が可能になります。

オンライン商談でも非言語情報は重要です。画面越しでは全身の動きは見えませんが、表情の変化や声のトーン、反応の速さなどからも多くの情報を読み取れます。また、カメラを通して資料や画面を見るときの視線の動きからも、興味のある部分を推測できるでしょう。

非言語情報の「読み取り」を意識するあまり、自然な会話が損なわれないよう注意も必要です。あくまでも会話の流れを大切にしながら、補助的な情報として活用するのがベストでしょう。

営業組織のヒアリング力を高める仕組み作り

営業力強化を考えるとき、個々の営業担当者のスキルアップに目が向きがちですが、組織全体のヒアリング力を向上させる「仕組み」を作ることがより重要です。いくら優秀な営業担当者がいても、その人が離職してしまえばノウハウも一緒に失われてしまいます。一方、組織的にヒアリング力を高める仕組みがあれば、属人的な営業から脱却し、安定した営業成果を上げられるようになるでしょう。

ヒアリングスキルの評価基準の設定、効果的なトレーニング方法、情報共有の仕組みなど、経営者の立場から実践すべき具体的な方法を知ることで、営業組織全体の底上げが可能になります。今後の売上向上と持続的な成長のために、組織的なヒアリング力強化の仕組みづくりに取り組んでみませんか。

ヒアリングスキルを評価・向上させる基準と方法

営業組織のヒアリング力を高めるには、まず「何をもって良いヒアリングとするか」という明確な基準が必要です。具体的な評価指標があれば、客観的なスキル評価が可能になり、効果的な育成計画も立てられます。

ヒアリングスキルを評価する基準として、以下のような要素が挙げられます。

これらの要素を5段階評価するなど、数値化できる形にすることが大切です。評価方法としては、上司による同行評価、録音した商談の振り返り、顧客からのフィードバック収集などが効果的。特に中小企業では、社長自身が定期的に営業に同行し、現場でのヒアリングの質を直接評価することも有効な手段です。

評価結果に基づいた育成計画も重要です。例えば「質問力」に課題がある担当者には効果的な質問パターンの学習と練習を、「情報整理力」に課題がある担当者にはヒアリングシートの活用法を重点的に指導するなど、個々の弱点に合わせた育成プランを立てましょう。

実践的なロールプレイングの設計と実施法

ヒアリングスキルを効果的に向上させるには、実践に近い形での訓練が不可欠です。その代表的な方法が「ロールプレイング(ロープレ)」です。適切に設計されたロールプレイングは、リスクなく実践的なトレーニングができる貴重な機会となります。

効果的なロールプレイングの設計ポイントは以下の通りです。

ロールプレイング実施の流れとしては、まず最初にトップセールスや上司がお手本を見せ、その後で参加者が実践するという順序が効果的です。また、可能であればビデオ撮影して後から振り返ることで、自分では気づかない癖や改善点が見えてきます。

小規模な営業チームでも、週1回の営業会議の中で30分程度を使ってロールプレイングを実施することは十分可能です。経営者自らが顧客役を買って出るなど、限られたリソースの中でも工夫次第で効果的なトレーニングができるでしょう。

ロールプレイング後のフィードバックは、「良かった点」→「改善点」→「次回の目標」という順序で行うと受け入れられやすく、モチベーション維持にもつながります。

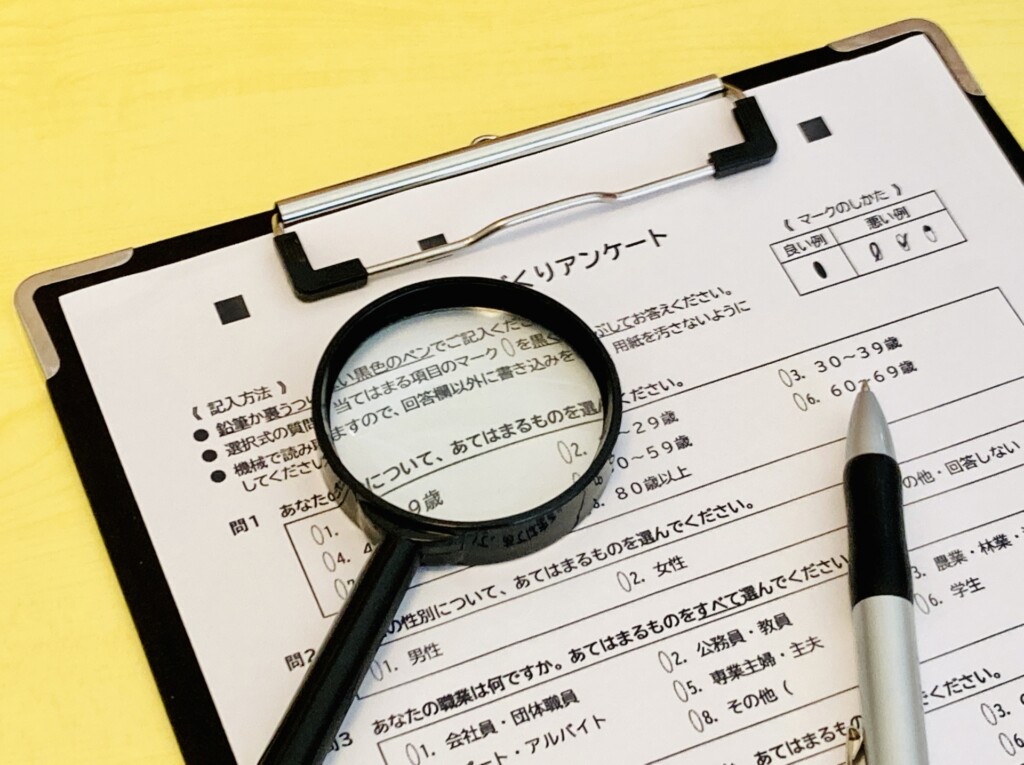

ヒアリングシートの作成と組織での活用プロセス

ヒアリングの質を高め、組織全体で情報を共有・活用するための重要なツールが「ヒアリングシート」です。適切に設計されたヒアリングシートは、初心者でも必要な情報を漏れなく収集できるガイドとなり、ベテランにとっても情報整理のための有効な道具となります。

効果的なヒアリングシートに含めるべき基本項目は以下の通りです。

これらの項目をA4一枚程度にまとめ、営業担当者が商談中や商談直後に記入できる形式にすることがポイントです。複雑すぎるシートは現場で使われなくなってしまうため、シンプルさも重要です。

ヒアリングシートの組織的な活用プロセスとしては、以下のようなステップが効果的です。

- 商談前:シートの項目を確認し、必要な事前準備を行う

- 商談中/直後:得られた情報を記入する

- 社内共有:上司や関連部署と情報を共有し、フィードバックを得る

- データベース化:CRMやSFAなどのシステムに情報を入力し、蓄積する

- 分析・活用:蓄積されたデータから傾向を分析し、提案の精度向上に活かす

特に中小企業では、紙のシートとデジタルツールを併用するハイブリッド方式が現実的です。例えば、商談ではメモがとりやすい紙のシートを使い、その後でCRMに情報を転記するという方法が効率的でしょう。

成功事例の共有と失敗からの学びを促進する場づくり

営業組織の継続的な成長には、個々の経験から得られた知見を組織全体の財産にする「学びの場」が不可欠です。特にヒアリングに関する成功事例や失敗事例は、具体的で実践的な学びの宝庫となります。

効果的な知識共有の場づくりのポイントは以下の通りです。

これらの活動を通じて「失敗を隠さず、オープンに共有できる文化」を醸成することが重要です。失敗を責めず、「次に活かせる学び」として捉える姿勢を経営者自らが示すことで、学習する組織文化が根付いていきます。

また、これらの共有された知見を「ヒアリングノウハウ集」としてまとめ、社内データベースに蓄積していくことで、新入社員の教育にも活用できる貴重な資産となるでしょう。デジタルツールを活用し、社内SNSやグループウェアなどで気軽に成功事例や質問テクニックを共有できる環境を整えることも効果的です。

営業ヒアリングを強化するフレームワークとツール活用法

営業ヒアリングの質を高めるには、体系的な「フレームワーク」と効率的な「ツール」の活用が鍵となります。ただなんとなく質問をするのではなく、明確な目的と手順に基づいたヒアリングを行うことで、短時間で必要な情報を引き出し、的確な提案へとつなげることが可能になります。特に昨今のビジネス環境では、対面・オンラインの両方で効果的なヒアリングをしながら、得られた情報を組織全体で活用することが求められています。

ここでは、SPIN話法やBANT分析といった実践的なフレームワークの使い方から、中小企業でも導入しやすいCRM/SFAツールの選び方、そして情報を組織の資産として蓄積・活用する方法まで、すぐに実践できる内容をご紹介します。これらを取り入れることで、個人の「勘」や「経験」に頼らない、再現性の高い営業プロセスを構築してみましょう。

SPIN話法を活用した課題発見と深掘りの実践

SPIN話法は、体系的に顧客の潜在ニーズを引き出すための強力なフレームワークです。S(Situation/状況)、P(Problem/問題)、I(Implication/影響)、N(Need-payoff/解決の価値)の順に質問を重ねることで、顧客自身も気づいていない本質的な課題を明らかにしていきます。

S(状況質問)では、「現在のシステム運用体制はどのようになっていますか?」「年間の取引先数はどれくらいですか?」など、事実関係を確認します。この段階では相手が答えやすい質問から始め、会話のリズムを作ることがポイントです。

P(問題質問)では、「現在の方法で何か課題を感じていますか?」「データの集計にどれくらいの時間がかかっていますか?」など、現状の問題点を掘り下げます。この段階で顧客の「痛み」を見つけることが重要です。

I(影響質問)は、問題が解決されない場合の影響を認識させる質問です。「その課題によって、どのくらいのコストが発生していますか?」「業務効率がどの程度下がっていると感じますか?」などと問いかけ、問題の重大さを顧客自身に実感してもらいます。

N(解決の価値質問)では、「もしその課題が解決されたら、どんなメリットがありますか?」「工数が削減された場合、その時間をどのように活用できますか?」など、解決策の価値を顧客自身に語ってもらいます。

SPIN話法を実践する際のコツは、各段階で適切な数の質問をすることです。S(状況)とP(問題)の質問は少なめに、I(影響)とN(解決の価値)の質問に時間をかけると効果的です。また、顧客の回答を自分の言葉で言い換えて確認することで、理解度が深まり信頼関係も構築できます。

BANT情報収集のための効果的な質問設計

成約可能性の高い案件を見極め、効率的な営業活動を行うためには、BANT情報の収集が欠かせません。BANT(Budget/予算、Authority/決裁権、Needs/必要性、Timeframe/導入時期)は、商談を進める価値がある案件かどうかを判断する重要な指標です。

BANTの各要素を自然な流れで聞き出すための質問設計を考えてみましょう。特に直接尋ねにくい予算や決裁権については、工夫が必要です。

予算(Budget)については、「同様のプロジェクトでは一般的にこのくらいの予算感になりますが、大きくかけ離れていませんか?」「予算の範囲内で優先すべき機能はどれでしょうか?」といった間接的な質問が効果的です。予算の具体的な金額ではなく、予算感や優先順位を聞くことで、答えやすい雰囲気を作ります。

決裁権(Authority)については、「最終的な決定プロセスはどのような流れになりますか?」「他にこの件について相談されている方はいらっしゃいますか?」と質問することで、決裁権者や意思決定プロセスを自然に把握できます。

必要性(Needs)は、SPIN話法とも連動しますが、「現在の課題が解決されないと、どのような影響がありますか?」「この課題の優先度はどのくらいでしょうか?」といった質問で、導入の切実さを測ります。

導入時期(Timeframe)は、「いつまでに解決したい課題ですか?」「導入までのスケジュール感はありますか?」と直接的に聞きつつ、「年度末予算の関係はありますか?」といった補足質問で具体的な時期を明確にします。

BANT情報収集のポイントは、質問の順序です。まずはNeeds(必要性)から入り、信頼関係ができた段階でTimeframe(導入時期)、さらに会話が進んだ段階でBudget(予算)とAuthority(決裁権)を聞くという流れが自然です。また、メモを取りながら「整理のために確認させてください」と言って情報を要約し、その過程でBANT情報を補完していくテクニックも有効です。

中小企業に適したCRM/SFAツールの選定と導入ステップ

営業ヒアリングの効率を高め、情報を組織で共有・活用するためのCRM(顧客関係管理)/SFA(営業支援)ツールは、中小企業にとっても強力な味方になります。ただし、機能過多で高価なツールを導入しても使いこなせなければ意味がありません。自社の規模や業務フローに適したツールを選ぶことが重要です。

中小企業向けCRM/SFAツールを選定する際のポイントは以下の通りです。

特に営業ヒアリングの観点では、商談内容を素早く記録できる機能や、ヒアリングシートのテンプレート機能、次回アクションの設定・通知機能などがあると便利です。

中小企業向けCRM/SFAツールの導入は、一気に全機能を使いこなそうとせず、段階的に進めることがコツです。

導入初期は、顧客情報の基本データ登録と商談記録の入力だけに絞り、その後徐々にヒアリングシートや分析機能などを追加していくアプローチが現実的です。また、スマートフォンアプリを活用すれば、商談直後にその場で情報を入力できるため、記憶が鮮明なうちに正確な情報を記録できるメリットがあります。

ヒアリング情報の蓄積・分析・活用のサイクル構築

営業ヒアリングで得た情報は、適切に蓄積・分析・活用することで組織の貴重な資産となります。特に中小企業では、限られた営業リソースを最大限に活かすために、このサイクルを効率的に回すことが重要です。

ヒアリング情報を効果的に蓄積するには、まず「何を記録するか」の基準を明確にします。顧客の基本情報、現状の課題、導入目的、決裁プロセス、競合状況など、必須項目を定め、標準フォーマットを作成しましょう。CRM/SFAツールを使用する場合は、カスタムフィールドを設定して、これらの情報を構造化データとして蓄積できます。

蓄積した情報の分析では、パターンや傾向を見出すことが目的です。例えば、「どの業種にどんな課題が多いか」「どういった質問で成約率が上がるか」「競合との比較でどんな点が評価されるか」などの分析を通じて、効果的な営業アプローチを発見できます。小規模な組織では、月1回程度の営業会議で成約案件の共通点を議論するだけでも、貴重な気づきが得られるでしょう。

活用フェーズでは、分析で得た知見を次の営業活動に反映させます。具体的には、以下のような活用方法があります。

- ヒアリングシートの改善:効果的だった質問を標準のヒアリングシートに追加する

- 商談準備の充実:類似業種・規模の顧客データを参考に、事前準備を強化する

- 提案内容の最適化:過去の成約事例から、効果的な提案ポイントを抽出する

- 見込み客の優先順位付け:BANT情報に基づいて、成約可能性の高い案件に注力する

このサイクルを効果的に回すためのポイントは、「シンプルさ」と「継続性」です。複雑なプロセスや高度な分析ツールを導入しても、日常業務に定着しなければ意味がありません。少人数の営業チームであれば、エクセルベースの簡易データベースとマンスリーミーティングだけでも十分なサイクルを構築できます。

また、AI機能を搭載した最新のCRMツールでは、蓄積したヒアリングデータから自動的に傾向を分析し、次の商談での質問候補を提案してくれる機能もあります。予算に余裕があれば、こうした先進機能の活用も検討する価値があるでしょう。

まとめ

この度は営業ヒアリングについての記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。営業活動において、顧客の本当のニーズを引き出す「ヒアリング」は成約率を大きく左右する重要なスキルです。個人の能力に依存した営業体制から脱却し、組織全体の営業力を向上させることは、安定した成果を上げるために不可欠です。本記事を通じて、経営者視点からの実践術や組織への展開方法について理解を深めていただければ幸いです。改めて重要なポイントをご紹介します。

- 営業ヒアリングは「話し上手」ではなく「聞き上手」になることが重要であり、相手の話を遮らない、否定しない、適切な相槌を打つなどの基本姿勢が成功への鍵となる

- 効果的なヒアリングは事前準備、アイスブレイク、現状把握、課題の深掘り、解決策の提示、クロージングという明確なフローに沿って進めることで、成約率が向上する

- SPIN話法やBANTフレームワークといった体系的な手法を活用することで、顧客の潜在ニーズを引き出し、商談の質を高めることができる

- トップ営業の「暗黙知」を「形式知」に変換し、ヒアリングシートやマニュアルとして共有することで、組織全体の営業力を底上げできる

- 効果的なロールプレイング、定期的な成功事例の共有、CRM/SFAツールの活用により、継続的に組織のヒアリング力を向上させることが可能である

営業ヒアリングは単なる「質問」ではなく、戦略的かつ組織的に取り組むべき重要なプロセスです。本記事でご紹介した方法を実践することで、営業担当者による成績のばらつきを減少させ、安定した営業成果を上げることができるでしょう。限られた営業リソースを最大限に活用するために、明日からでも取り入れられる実践的な手法を組織に浸透させ、競争力のある営業体制を構築していただければと思います。営業ヒアリングの質を高めることが、御社のビジネス成長の大きな推進力となることを願っております。